2009年11月3日,溫家寶總理在人民大會堂向首都科技界發表了題為《讓科技引領中國可持續發展》的講話。他提出:“要著力突破傳感網、物聯網關鍵技術,及早部署后IP時代相關技術研發,使信息網絡產業成為推動產業升級、邁向信息社會的‘發動機’”。

這篇講話對我國物聯網的發展目標提出明確要求,把對物聯網概念的研究推向了新的高潮。“物聯網”被稱為繼計算機、互聯網之后,世界信息產業的第三次浪潮,專家認為,物聯網一方面可以提高經濟效益,大大節約成本;另一方面可以為經濟發展提供技術推動力。但也有專家認為物聯網離我們仍有一定距離,不可盲目樂觀。為此,有必要對物聯網的發展由來和演進路徑做一番探討,找到應對物聯網發展浪潮的對策。

1 物聯網概念的形成

目前,人們普遍關注的物聯網技術中比較重要的RFID的應用實際上并非一項新技術,其最典型的應用可以追溯到1991年第一次美伊戰爭。當時,美國軍方發現,戰爭結束后在一些港口、機場堆積著大量的軍需物資集裝箱,而這些物品應該運到何處,到底屬于誰全然不知。如果想搞清楚這些信息,則要花費大量的人力和財力,因此,美國五角大樓啟動了一個“軍需物資可視化管理”的重要項目,并成功地將RFID技術用于其中。此后,UPS、FEDEX等大型速遞公司也運用這些技術打造了一個可以跟蹤查詢快件位置的服務體系。在這類物聯網早期應用模式中,由于物是沒有計算力的,所以應用模式表現為人主動與物通信,了解物的時空以及其他屬性信息,而物并不會主動服務于人類。這與現在提出的物聯網高級階段的所謂“智慧地球”有較大區別。

物聯網的概念最早出現于比爾蓋茨1995年《未來之路》一書,在《未來之路》中,比爾蓋茨已經提及Internet of Things的概念,只是當時受限于無線網絡、硬件及傳感設備的發展,并未引起世人的重視。1998年,美國麻省理工大學(MIT)創造性地提出了當時被稱作EPC系統的“物聯網”的構想;1999年,美國Auto-ID首先提出“物聯網”的概念,稱物聯網主要是建立在物品編碼、RFID技術和互聯網的基礎上;2005年,ITU發布了《ITU互聯網報告2005:物聯網》,綜合二者內容,正式提出“物聯網”的概念,包括了所有物品的聯網和應用。目前較為公認的物聯網的定義是:通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通訊,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。物聯網的英文名稱是Internet Of Things,那么它和互聯網之間又是什么關系呢?實際上,物聯網的概念來自于對互聯網的類比,根據物聯網與互聯網的關系分類,不同專家學者對物聯網給出了各自的定義,可歸納為如下四種類型:

1.1 物聯網是傳感網,不接入互聯網

有專家認為,物聯網就是傳感網,只是給人們生活環境中的物體安裝傳感器,這些傳感器可以更好地幫助我們認識環境,這個傳感器網不接入互聯網絡,例如上海浦東機場的傳感器網絡,其本身并不接入互聯網,卻號稱是中國第一個物聯網。物聯網與互聯網的關系是相對獨立的兩張網。

1.2 物聯網是互聯網的一部分

物聯網并不是一張全新的網,實際上早就存在了,它是互聯網發展的自然延伸和擴張,是互聯網的一部分。互聯網是可包容一切的網絡,將會有更多的物品加入到這張網中。也就是說,物聯網包含于互聯網之內。

1.3 物聯網是互聯網的補充網絡

我們通常所說的互聯網是指人與人之間通過計算機結成的全球性的網絡,服務于人與人之間的信息交換。而物聯網的主體則是各種各樣的物品,通過物品間傳遞信息從而達到最終服務于人的目的,兩張網的主體不同。所以物聯網是互聯網的擴展和補充,物聯網與互聯網是相對平等的兩張網。如果把互聯網比作是人類信息交換的動脈,那么物聯網就是毛細血管,兩者相互連通,是互聯網的有益補充。

1.4 物聯網是未來的互聯網

從宏觀概念上講,未來的物聯網將使人置身于無所不在的網絡之中,在不知不覺中,人可以隨時隨地與周圍的人或物進行信息的交換,這時,物聯網也就等同于泛在網絡,或者說未來的互聯網。物聯網、泛在網絡、未來的互聯網,他們的名字雖然不同,但表達的都是同一個愿景,那就是人類可以隨時、隨地、使用任何網絡、聯系任何人或物,以達到信息交換的自由。

四種概念的界定都有其可取之處,也有不足之處。筆者認為,從狹義的角度看,只要是物品之間通過傳感網絡連接而成的網絡,不論是否接入互聯網,都應算是物聯網的范疇。從廣義角度看,物聯網不僅局限于物與物之間的信息傳遞,還將和現有的電信網絡實現無縫融合,最終形成人與物無所不在的信息交換,形成泛在網絡。

事實上,物聯網與互聯網的關系是相對獨立的兩張網,只不過兩者在數據傳輸技術上有一定的共性而已。在電話網和互聯網應用中,我們希望所有的人、計算機等是互聯互通的。然而物聯網則不同,一個太湖水質監測系統和中石油的物流系統可以毫無關系。這就是IBM公司提出智慧地球概念時,強調其垂直行業應用的原因。所以,物聯網是基于對物可控、可管理技術的一個個互不相連的專用網絡的統稱,因此,我們比較贊同第一種觀點。目前,國際上習慣將其稱為“泛在網絡”,實際上就是要與互聯網有所區別。

2 物聯網的組成

物聯網很早就被用于生產與生活之中,但是應用范圍十分有限,再有就是單一應用較多,綜合應用較少,直接使用較多計算優化較少。IBM此次提出智慧地球的概念就是要更大范圍更深層次地建設和利用物聯網。物聯網本質上是一個信號采集和處理的網絡。物聯網利用各種傳感器或人為設置的各種身份識別碼,把物質世界中的各種信息變為電信號,電信號通過電信網絡傳送到計算機處理系統和顯示系統,經過計算機處理后的數據存儲備查,在必要時計算機將發出報警信號或者控制信號,報警信號或者控制信號由通信網絡送到指定的地方報警,或由指定預設裝置執行控制。物聯網包含下列子系統,有些物聯網可能只包含下面這些子系統中的一部分。

2.1 傳感器

傳感器在日常生活生產中很常見,它可以把一些物理量的變化變為電信號的變化。例如話筒和喇叭就是一對語音傳感器。除日常會用到的傳感器之外,傳感器還有很多種類。這些傳感器很少被用到,因而它們的價格很高,正是這個原因阻礙了物聯網絡的發展。傳感器可以是聲、光、壓力、震動、速度、重量、密度、硬度、濕度、溫度、圖像、語音、電波、化學;或者是氣體的流速、流量、氣壓、成分;或是液體的流速、流量、成分;或是固體的數量、重量、硬度等。

2.2 電子標簽(ID)

電子標簽是上個世紀新發展起來的技術,已經獲得了很多應用,例如超市用于標識商品的條形碼。現有的電子標簽有條形碼、二維碼、磁卡、接觸式IC卡、非接觸卡、射頻識別(RFID)。

2.3 電信網絡

電信網絡早已為人類所使用,現在使用最多的有語音、文字、音樂、圖片、圖像等各種信息傳輸。物聯網的信息傳送有其獨特的地方,與日常使用的語音、文字、音樂、圖片、圖像傳輸相比,物聯網的信息傳輸更多的是小數據量的傳輸和特大數據量的傳輸。小到每月只發送幾個bit,如煤氣抄表;大到連續不間斷的發送大幅圖像,如交通監視,而中等數據量的信息傳送卻比較少見。這對通信提出了新的要求,為實現高效率物聯網通信,需要通信行業做出新的標準和新型接入設備,以適應物聯網各種通信的需要。現有的通信網絡有電纜、光纜、微波、藍牙、紅外、WiFi、WINMX、移動通信(2G、3G、4G)、衛星.

2.4 數據處理

物聯網采集到的數據是為了各種不同的目的,為滿足不同需求這些數據需要經過計算機的數據處理。這些處理常常包括匯總求和、統計分析、閥值判斷、專業計算、數據挖掘。

2.5 顯示系統

物聯網采集到的圖像和信息常常需要直接顯示或是經過計算后顯示到計算機或者大屏幕上,常見的顯示狀況有圖像、圖表、曲線。

2.6 報警系統

物聯網采集到的信息常常需要直接報警或是經過計算機處理后報警,常見的報警形式有聲、光、電(電話、短信)。

2.7 控制執行系統

有一些物聯網不僅被要求采集信號、處理信號、存儲信號,還被要求發出控制指令,經過網絡指揮指定的預設執行裝置,通過指定預設執行裝置的指令執行行動以達到控制目的。

從烽火臺到電報電話,再到互聯網和移動互聯網,人們對信息的渴求成為推動信息化發展的原動力,而一次又一次技術的飛躍正幫助人們不斷獲取新的知識和信息。我們把現代信息通信比作一張拼圖(如圖1所示)。人類的現代信息化是從電報開始,逐步探究更便捷,更大容量的信息傳遞,隨著拼圖一張張的被翻開,人與人之間通信的未知領域不斷縮小,到今天已經發展到了“移動互聯網”的階段。

Field Communication)技術(如RFID、藍牙、ZIGBEE等各種技術)的發展,RFID、二維碼等各種現代識別技術逐步得到推廣應用,在摩爾定律的推動下,芯片的體積不斷縮小,功能更加強大,物品自身的網絡與人的網絡相連通已經成為大勢所趨。在未來的發展過程中,拼圖將逐步被揭開,從人的角度和物的角度對信息通信的探索將實現融合,最終實現無所不在的“泛在網絡(Ubiquitous Network)”(如圖2所示),而這也就是終極意義上的物聯網。

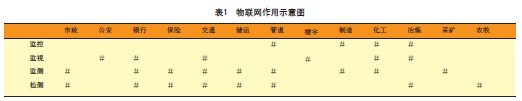

物聯網可以被用在各行各業、方方面面,但其直接作用無外乎監控、監視、監測、檢測等信息收集、處理及控制幾個方面,見表1。

1)認識上的問題。人們尤其是企業主認識不到物聯網的價值所在,我國近年來的經濟發展主要建立在廉價勞動力的基礎上,還屬于粗獷型發展,企業并不在意降低成本提高效率。

2) 滯后效應。物聯網往往是需要前期一次性較大投入,物聯網的各種效用只能在日后的使用中逐漸顯現(如:節約效用),甚至無法展現(如:減災效用)。

3) 數量局限。現有的傳感器種類有限,新開發的傳感器由于使用范圍有限,成本居高不下。整體來看物聯網還遠未普及,傳感器使用數量很少,導致價格較高。

4 物聯網的演進路徑

電信網的發展主要有兩大方向:一是移動化,人們為了追求信息通信的自由,逐步用移動電話替代固定電話,實現位置上的自由通信;二是寬帶化,通信從電路交換轉變為分組交換為主,從電報電話到互聯網,逐步實現寬帶化的通信,實現傳輸容量上的自由通信。

傳感網的發展也有兩大趨勢:一是智能化,物品要更加的智能,能夠自主的實現信息交換才能實現物聯網的真正意義,而這將需要對海量數據的處理能力,隨著“云計算”技術的不斷發展成熟,這一難題將得到解決;二是IP化,未來的物聯網將給所有的物品都設定一個標識,實現“IP到末梢”,這樣我們才能隨時隨地地了解物品的信息,在這方面“可以給每一粒沙子都設定一個IP地址”的IPV6將擔負起這項重擔,并在全球進行推廣。

5 結論

物聯網的概念應當分為廣義和狹義兩個方面。從廣義來講,物聯網是一個未來發展的愿景,是“泛在網絡”。能夠實現人在任何時間、任何地點、使用任何網絡與任何人與物的信息交換;從狹義來講,物聯網是物品之間通過傳感器連接起來的局域網,不論接入互聯網與否,都屬于物聯網的范疇,這個網絡可以不接入互聯網,但如果需要也可以隨時接入互聯網。

物聯網的演進路徑分為電信網主導和傳感網主導兩種模式,發展的初期階段傳感網絡是主導,但是當傳感網技術成熟后,應當以電信網為主導,實現信息的可控可管,安全高效。

在如何促進物聯網發展方面,我們建議:一政府大力提倡節約、提效、減災,獎勵節約、表彰高效、嚴懲災難;二設立物聯網專項貸款,支持各級政府、企業應用物聯網,扶持有廣闊應用前景的傳感器開發;三設立減災基金,鼓勵各級政府、企業建設使用減災物聯網。