文獻標識碼: A

DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.08.042

中文引用格式: 吳曉成,楊峰,淮治華,等. ARINC659總線測試方法研究[J].電子技術應用,2016,42(8):169-171,178.

英文引用格式: Wu Xiaocheng,Yang Feng,Huai Zhihua,et al. The research of ARINC659 bus testing method[J].Application of Electronic Technique,2016,42(8):169-171,178.

0 引言

ARINC659總線是一種在總線傳輸時間和存儲空間上具有高容錯性和高冗余度的底板總線[1],并以其特有的總線校驗機制,很好地解決了航空電子系統對于底板總線的高可靠性要求問題。ARINC659總線協議規定了總線物理層以及數據鏈路層傳輸協議[2],各設備廠家可以按照該協議開發相應的ARINC659總線設備。ARINC659總線設備只有在通過了協議測試之后,才能保證在各種應用環境的處理一致性,并保證不會由于某一設備異常的響應對其余設備造成影響。因此在設計ARINC659總線產品時,如何完成對總線物理層和數據鏈路層的測試是確保產品安全可靠使用的關鍵。本文針對ARINC659總線的測試,搭建了ARINC659總線測試平臺,在此基礎上對ARINC659總線測試技術進行分析,提供了一種ARINC659總線測試的方法。

1 ARINC659總線測試平臺構架

ARINC659總線測試平臺硬件結構如圖1所示,由ARINC659總線測試系統和被測系統組成。測試系統主要由總線故障注入電路和信號測試接口組成。

圖1 ARINC659總線測試平臺

1.1 總線故障注入電路

ARINC659總線是一種雙-雙備份的串行總線[3],具有很強的容錯能力。總線故障注入電路,可以使1路、2路、3路、4路通信線路信號在傳輸時失效,這樣能檢驗ARINC659總線的故障處理能力。總線故障注入只是干擾總線傳輸正確信號,不會損壞產品系統,根據BTL電平的特點,注入的故障分為接地和斷開兩種方式。

1.2 信號測試接口

測試平臺需要設計總線測試接口,以便利用總線分析儀、邏輯分析儀和示波器等監控設備監測總線傳輸的信號,測試通信節點發送數據的正確性。

2 ARINC659總線測試方法

軟件測試一般分為白盒測試和黑盒測試兩種[4]。協議測試屬于黑盒測試,即通過控制觀察被測協議實現的外部行為對其做出評價,而不涉及協議實現的內部結構。ARINC659總線測試分為物理層測試和數據鏈路層測試兩個方面。

2.1 物理層測試

ARINC659總線物理層規定了底板總線的電氣特性,主要從總線接口信號線、信號線電氣特性、總線編碼、收發器使能和物理隔離等幾個方面進行測試,利用總線分析儀、邏輯分析儀和示波器等監控設備通過信號測試接口監測總線傳輸的信號,測試通信節點發送數據的正確性。ARINC659總線物理層的測試主要如表1所示。

2.1.1 總線對

(1)總線數據線

包含4條獨立總線,每條總線包含兩根數據信號線,發送數據2 bit/min, Data0發送較低位,Data1發送較高位。信號被驅動時為低,未驅動時為高。信號類型為BTL電平。

(2)總線時鐘線

包含4條獨立總線,每條總線包含一根時鐘信號線。信號電平為BTL電平。

2.1.2 電氣性能

(1)總線數據及時鐘線要求

信號線阻抗需要保證從模塊輸出到底板任一端的終端電阻時,電壓的最大升幅小于100 mV。任何兩個LRM連接到底板的所有帶隙地之間的電壓差別不能超過50 mV;

(2)模塊數據及時鐘線直流要求模塊電氣特性如表2所示。

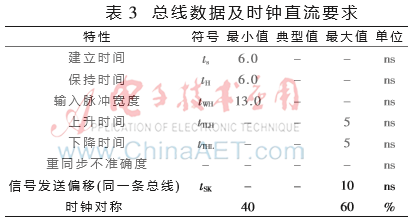

(3)總線數據及時鐘線直流要求如表3所示。

2.1.3 物理隔離

為保證ARINC659總線余度機制具有最佳的容錯性,在底板和總線接口節點上要作充分隔離,包括元器件物理位置和安排、總線的走線和信號的電氣隔離。

(1)BIU隔離:使用 2個獨立封裝的協議處理芯片,4 條總線使用分離的收發器,使用獨立的晶振、表存儲器等;

(2)供電隔離:每一條總線(Ax、Ay、Bx和By)都必須獨立供電,每個總線組的端接器電源也必須是獨立的;

(3)總線隔離:如果沒有被另外的導線或平面隔開,則Ax與Bx數據線之間、Ay與By數據線之間都必須隔開至少0.304 8 cm或更多;時鐘線間必須隔開至少0.304 8 cm或更多;時鐘線可能與數據線相互交叉。

2.2 數據鏈路層測試

ARINC659協議數據鏈路層測試主要是被測設備輸出的各種總線操作其時序波形和對出錯的總線時序波形的標識和處理是否符合ARINC659協議中的規定。

測試過程中可使用示波器、邏輯分析儀監控總線上的波形,檢查各種總線操作時序波形是否符合協議規定。通過總線故障注入電路在總線上注入各種總線錯誤,并通過總線分析儀、邏輯分析儀和示波器監控注入的故障是否有效,在注入有效的狀態下,檢查被測模塊的執行情況。

2.2.1 總線消息測試

(1)初始化同步測試。主要對初始化同步功能進行測試,包括初始化同步脈沖和初始化同步數據是否符合協議要求。

(2)長短同步驗證。主要對長短同步功能進行測試,包括長短同步脈沖的發送和接收、長同步數據的發送和接收、各種狀態下BIU的長短同步收發、主后備長同步發送和接收是否符合協議要求。

(3)數據傳輸功能測試。數據傳輸功能包括基本消息傳輸和主后備消息傳輸,基本消息傳輸即從單個發送器向一個或多個接收器傳送數據,主/后備消息傳輸即從多個后備發送器之一向一個或多個接收器傳送數據。基本消息傳輸包括點對點數據傳輸、廣播數據傳輸、不同GAP下的收發、各種數據長度的數據收發。主后備消息傳輸包括最小GAP和DELTA下數據主后備收發、不同GAP下的收發、不同DELTA下的主后備收發、各種數據長度的數據收發。

2.2.2 總線故障注入測試

總線故障注入測試可根據配置在每條總線上注入以下類型的故障,包括長時間故障、瞬時故障、毛刺和干擾。長時間故障是指長時間總線被拉高或拉低,瞬時故障是指在短時間內總線被拉高或拉低,毛刺和干擾指總線上出現不期望的高或者低的隨干擾脈沖,根據ARINC659總線特點,對永久性故障模式進行測試,包括一路故障、兩路故障、三路故障、四路故障測試。其中一路故障又可以細分為時鐘故障或者數據故障;兩路故障、三路故障、四路故障均可以再細分為時鐘總線故障、數據總線故障以及時鐘總線和數據總線故障的組合。對瞬時性故障也可以按照永久性故障的劃分進行,同時瞬時性故障還包括故障的類型、發生時機及持續的周期,其中故障類型可分為高脈沖毛刺、低脈沖毛刺及相關組合。發生時機可根據總線上的消息進行分類,包括數據消息、同步消息以及總線空閑時。故障的持續時間可根據總線協議要求,分為小于6 ns的隨機毛刺以及大于6 ns的隨機毛刺。根據以上故障模式,利用ARINC659總線測試平臺的總線故障注入電路,驗證在各種總線故障情況下的總線傳輸功能、錯誤標志指示是否符合協議要求,通過讀取發送數據狀態位和接收數據狀態位,根據圖2和圖3判斷測試結果,完成ARINC659總線相關故障的相關測試。發送數據狀態位描述如圖2所示。

圖2 發送數據狀態位描述

(1)V:發送數據有效標志位。1表示主機已經將數據寫入對應的收發通道,可以發送。0表示主機尚未準備好數據,發送操作將被跳過。

(2)MS:主/后備消息窗口競爭獲勝者代碼

①00:接收到主/基本模塊數據;

②01:接收到后備1模塊數據;

③10:接收到后備2模塊數據;

④11:接收到后備3模塊數據。

(3)SF:發送數據狀態標志位

①00:發送正確地完成;

②01:發送沒有開始;

③10:在發送過程中出現不可糾正錯誤;

④11:未定義。

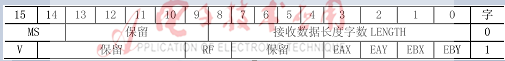

EAX、EAY、EBX和EBY是4根數據線的出錯標識位,高電平表示發送過程中該位數據線出錯。接收數據狀態位如圖3所示。

圖3 接收數據狀態位描述

(1)V:接收數據有效標志位。0表示在接收過程中出現不可糾正的錯誤,數據無效。1表示接收數據有效。

(2)MS:主/后備消息窗口競爭獲勝者代碼

①00:接收到主/基本模塊數據;

②01:接收到后備1模塊數據;

③10:接收到后備2模塊數據;

④11:接收到后備3模塊數據。

(3)RF:接收數據狀態標志位

①00:接收正確地完成;

②01:未接收到任何有效數據;

③10:接收到部分有效數據;

④11:未定義。

EAX、EAY、EBX和EBY是4根數據線的出錯標識位,高電平表示接收過程中該位數據線出錯。

3 結論

ARINC659總線是一種雙-雙備份的通信總線,應用ARINC659總線能有效降低高度綜合化的電子系統的復雜性[5],提高可靠性。本文研究ARINC659總線的測試方法,能保證通過測試的各個設備廠家ARINC659總線設備在各種應用環境處理一致性,不會由于某一設備異常的響應對其余設備造成影響,提高了ARINC659總線設備運行的可靠性和安全性。

參考文獻

[1] Airlines Electronic Engineering Committee.ARINC specification 659 backplane data bus[S].USA:Aeronautical Radio,Inc,1993.

[2] 田澤,郭亮,劉寧寧,等.ARINC659芯片協議符合性驗證關鍵技術研究[J].航空電子技術,2013,44(1):37-42.

[3] 張喜民,魏婷.ARINC659背板數據總線研究[J].航空計算技術,2011,41(5):105-109.

[4] 馬寧,李玲,田澤.ARINC659總線協議芯片的仿真驗證[J].計算機技術與發展,2010,20(1):205-208.

[5] 李寶羽,張盛兵,安建峰.ARINC659總線協議同步機制的研究與實現[J].航空計算技術,2009,39(2):117-119.