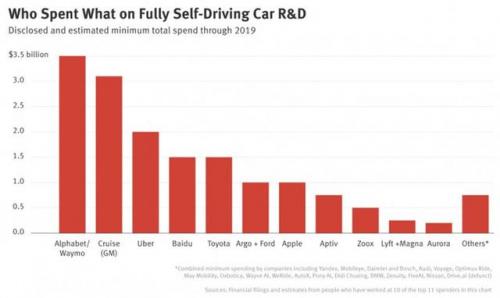

3 月 16 日訊,The Information 發布最新研究稱,投入自動駕駛戰場的各家公司已經累計花掉了約 160 億美元。

需要注意的是,這 160 億美元還沒算上為了自動駕駛布局而發生的并購。舉例來說,英特爾買下 Mobileye 就花掉 153 億美元。看來,這項前景遠大的技術同時也是個不折不扣的燒錢機器。

報告概述了前 11 大公司在自動駕駛汽車方面的預計支出,其中最主要的是 Alphabet 的 Waymo、通用的 Cruise 和 Uber,據信息估計,這些公司在研發新技術方面投入了大約一半的資金,而蘋果、百度、福特,而豐田汽車占據了“剩下的大部分”,總計約占自動駕駛研究總支出的 85%。

圖源:The Information

所有這些費用中的大部分都用于了工程師的工資和原型道路測試,以及收集地圖數據和支付給操作人員的工資,這些都是監測原型道路測試所必須的。為了給每輛樣車配備自動駕駛測試硬件,每輛樣車的成本估計在 25 萬至 50 萬美元之間。

據悉,克魯斯有大約 200 輛測試車,而 Waymo 正在運行中車輛約 600 輛。

這個數字確實相當驚人,特別是在自動駕駛商業部署受阻,多家主要 OEM 商熱情下降的情況下。

要說自動駕駛夢想最堅定的 OEM 商,肯定非通用莫屬。在最近的投資者日上,Cruise CEO Dan Amman 就描繪了未來的自動駕駛大蛋糕,稱其市場規模可達每年 8 萬億美元,其中乘用市場分掉 5 萬億美元,貨運市場分走 2 萬億,而車內體驗與數據挖掘則至少有 5000 億美元的機遇。

事實上,8 萬億美元這個數字并不是 Amman 的臆想,全球地面運輸業務想達到這個級別并不困難。當然,其限制條件是大多數地面運輸載具都切換為自動駕駛。雖然全部自動駕駛化是大趨勢,但整個轉變過程恐怕要花幾十年時間。

160 億美元的投入與潛在收入相比只能算毛毛雨。不過,在多變的未來面前,如此龐大的投資會不會打水漂誰能說的清呢?

現階段,大家在自動駕駛上確實花錢不眨眼,因為誰都想成為那個贏家好拿走 8 萬億美元市場的大部分。可惜,在科技行業,先行者不一定能笑到最后,微軟和蘋果是正面典型,但 Facebook 和亞馬遜這樣的公司卻是后發制人成功翻盤并笑到了最后。

除了龐大的市場,大家對自動駕駛出租車如此上心主要還是因為這不再是一場賣車游戲,出售的是整個交通運輸價值鏈,即車輛、燃料 / 能源、保養、保險、用戶體驗等綁定在一起的超級大禮包。也就是說,誰贏了就能身兼多職,把制造商、零售商、服務商、保險公司、燃料公司和運輸公司的錢都賺走。不過,贏家通吃的局面可能無法長期保持。

自動駕駛出租車落地初期,市場競爭會比較小,大家會一城接一城慢慢鋪開,但在城市選擇上肯定會避開對手的鋒芒。因此,在競爭擴張階段結束后,市場上會出現多家分庭抗禮的巨頭,壟斷是非常難的。

用車成本會降低,但出行頻次會上升自動駕駛技術的普及能節省人力成本,最終會拉低出行價格,特別是城市短途出行。除此之外,你也不必承擔擁車的費用了。

不過,這并非汽車產業的末日,因為出行價格的降低能大幅增加用戶基數,營業額反而會有增長,因此 8 萬億美元并不是終點。

一些更大膽的人認為,陸地交通并非我們的未來,人類未來會在天空完成日常出行。畢竟天空的 3D 特性幾乎能提供無限的交通線路,而且這種交通方式的基礎設施投資少,速度也更快。

確實,幾十年后也許飛行汽車真的能成真,到時甚至會有更多我們想象不到的交通方式出現,它們能創造更為巨大的利益,同時也需要更高的投資。

這份報告中未能包含信息的公司是特斯拉,盡管這家公司也在努力開發自動駕駛系統,但是它并沒有被認為是自動駕駛領域真正的競爭者,它的汽車仍然主要由人類駕駛員進行操控。

這樣來看,160 億美元確實只能算九牛一毛了,只要能成功再投入十個 160 億都不是事。