從上世紀70年代Intel發明的微處理器(MCU)到今天的超級計算機,人類的聰明才智使得芯片的運算性能增長了數十億倍。如何讓芯片算得更快、能效比更低一直是擺在全世界芯片設計工程師面前的一大挑戰。為了應對這一挑戰,業界一直存在兩種創新的途徑,一種是通過采用更先進的工藝讓單位面積的硅片上增加更多的計算單元,并降低能耗;另一種是從芯片的底層架構上進行創新,比方說,采用異構計算、模擬計算、存算一體化等新技術。

今天一個5nm工藝晶圓廠需要100多億美元投資,從而導致采用5nm工藝的芯片流片費超過1億人民幣,再加上先進工藝下的芯片設計需要更多的人力和時間投入,進一步抬高了芯片的成本。但是,人們對芯片性能的渴求并不代表著芯片設計公司可以把日益高昂的芯片成本轉嫁給下游用戶。因此,如果只沿著工藝路徑去提升性能,最終結果是全球只有少數芯片巨頭才能生存下去,大公司已有的壟斷程度會進一步增加。中國目前只有華為和中興有能力在5nm工藝下實現投入、產出的盈虧平衡。更為嚴重的是,美國的霸權和封鎖導致了中國短期內在先進工藝上達到5nm水平的可能性不大。

此外,隨著人工智能的興起,按照傳統底層架構設計的高端芯片還引發了一個新的痛點,這就是高端芯片的編程開發越來越復雜,導致應用研發的人員投入和時間投入成為產品開發者的夢魘。因此,中國應該把更多資源投向底層架構的自主創新,只有這樣中國的芯片產業才有可能另辟蹊徑,殺出一條血路,既突破先進工藝對中國發展高端芯片的制約,又提升國產芯片在應用開發上的競爭力。

架構創新既是中國的短板,又是中國最有可能突破的地方。以現在業內十分熱門的異構計算為例,中國在異構領域的底層架構進行自主創新的芯片公司極少。即便是在通用芯片中核心的CPU領域,基本上都是長期依賴第三方的IP核授權。最主要原因是這些底層架構的IP都需要長時間投入,并且更大挑戰還在于這些底層架構的創新一般都需要構建新的生態。當華為推廣的鯤鵬生態都不得不依附在CPU壟斷巨頭ARM之上的時候,中國芯片行業在底層架構領域的創新到底有沒有成功的可能性呢?

如果放眼全球集成電路的發展格局,我們應該清醒地認識到,牢牢把握創新和發展主動權的重要性。更何況美國的電子復興計劃重點支持的就是底層架構的創新。例如,美國國防部高級研究計劃局DARPA、芯片巨頭Intel和賽靈思等都在積極探索前沿的異構創新,目標是在相對落后的工藝(美國在工藝創新上已經落后于臺積電和三星)上實現優異性能,并降低研發投入、縮短開發周期,減少開發人員工作量和開發門檻。當然,這些異構設計創新必然會導致集成電路行業新物種、新生態的出現。

在人工智能芯片領域,目前主流設計是包含了CPU、DSP、AI專用處理器的異構架構。如果按照傳統的設計思路,芯片公司會從CPU、DSP和AI的IP廠商那里許可不同的IP核。這些由不同廠商提供的計算單元都需要設計公司配置相對應的指令集、工具鏈和微架構團隊,而且不同計算單元之間需要相當長的相互驗證時間。因此,芯片的設計團隊極為龐大,更令人頭痛的是在應用開發階段需要按照一比數十的比例來配置硬件和軟件開發工程師隊伍。因為在異構芯片上進行應用開發十分復雜,涉及不同IP的指令系統、底層架構、工具鏈,而且一個人工智能的應用可能需要多種計算單元協同計算;即便是人工智能應用中的神經網絡算法,目前編程模式下開發效率也很低。

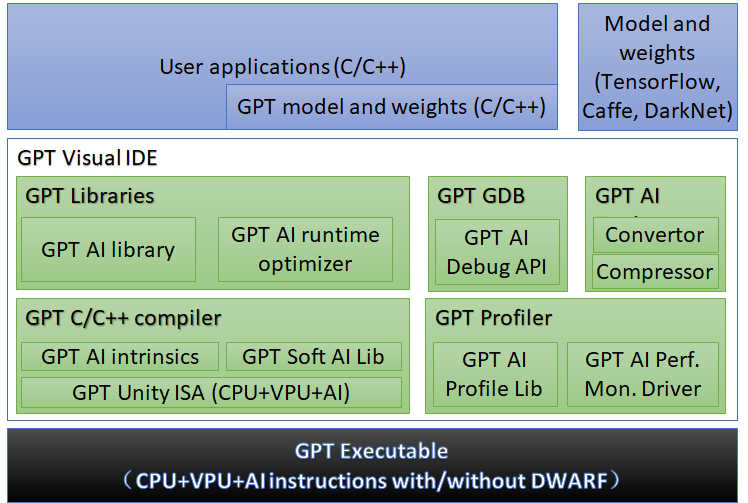

為面對這一挑戰,華夏芯(北京)通用處理器技術有限公司(以下簡稱“華夏芯”)采用了全新的設計思路:基于華夏芯的統一指令架構設計了CPU,DSP和AI張量處理器 IP,華夏芯為用戶提供一套開發環境、仿真模型,大幅降低了異構編程的開發難度,提高了人工智能應用的開發效率,即使一個小規模的研發團隊也能夠快速完成復雜的人工智能應用開發。

在傳統PC、服務器和移動終端領域要挑戰Wintel和Arm Android生態極為困難。但是,人工智能領域是一個全新的賽道,目前并沒有形成壟斷的生態、或者還是多生態并存的局面。這為中國的芯片廠商進行架構創新并構建自主生態提供了極為難得的機遇。

華夏芯是國內最早從事異構計算研究的芯片公司之一,華夏芯既是異構計算IP廠商,也是異構計算平臺供應商。華夏芯的目標是為客戶提供一次開發、多處部署、端云結合、協同計算、前后兼容的計算平臺。

IP是整個集成電路產業鏈最上游的節點。中國的IC設計要改變被國外IP公司卡脖子的局面,就要堅持國產IP的自主創新。抓住新基建帶來的發展機遇,依靠創新驅動,在異構計算等新賽道緊盯國際先進水平,我國完全有機會實現從高端芯片市場大國到創新強國的歷史性突破。