摘要:本文梳理衛星通信發展歷程和衛星通信的優勢和不足,提出衛星通信和5G通信的五個內涵和層次,以某聯通公司“海南海陸通一體化通信”應用為例討論衛星通信和5G融合的初步思路、組網架構以及關鍵技術分析。

0 引言

4G 時代,電信運營商的移動網絡雖然覆蓋了全球90%人口,但卻只覆蓋了不到20%的全球區域。與4G 相比,5G在速率、連接數、時延3個方面有巨大改善,主要面對3個核心應用場景:增強移動寬帶(eMBB)、海量機器通信(mMTC)和超高可靠低時延通信(uRLLC)。5G 相比4G LTE 的提升也是全方位的,并實現接入類型多樣性。

全球絕大多數通信衛星主要以GEO衛星為主,不同高度的衛星由于距離產生的時延不同,地球同步衛星數據傳輸延遲大,為500 ms左右,而低軌衛星則能極大縮短時延,實現50 ms以內時延,與地面光纖網絡相當,這也使其可以支持在線游戲或視頻聊天等基于實時數據傳輸類應用,可以滿足除了部分超低時延場景外的其他5G場景需求。

要實現萬物互聯的愿景,衛星通信是其中重要一環,衛星通信與5G融合將在應急搜救、無人區廣域覆蓋、智能船舶、海洋牧場、無人船、智能航運和海事監測及國防等業務應用上發揮重要作用。

1 衛星通信的優勢和不足

通信衛星按運行軌道分可為靜止軌道衛星和非靜止軌道衛星,非靜止軌道衛星又可以分為低軌道衛星(500~3 000 km)、中軌道衛星(3 000~10 000 km)和高軌道衛星(10 000 km以上)。

1958年12月,美國宇航局發射了“斯柯爾”(SCORE)廣播實驗衛星,進行磁帶錄音信號的傳播,拉開了衛星通信的序幕,早期的衛星通信多以用于軍事用途為主。1962年7月,美國AT&T發射“電星一號”(TELESTAR-1)低軌道衛星實現橫跨大西洋兩岸的電話和電視服務,奠定了商用衛星的技術基礎。到了20世紀90年代,美國摩托羅拉公司為了給全球提供移動通信服務,提出了由77顆近地衛星組成的星群讓用戶從世界上任何地方都可以打電話的銥星計劃,雖然由于移動通信的快速發展最后宣告失敗,但也為衛星全球組網尤其是為現在的“星鏈”提供了寶貴的借鑒經驗。

星鏈是美國太空探索技術公司的一個項目,計劃有大約1.2萬顆衛星(其中1 584顆將部署在地球上空550 km處的近地軌道)組成,在全球范圍內提供低成本的互聯網連接服務。

衛星通信具有以下明顯的優勢。

( a ) 通信距離遠,覆蓋范圍廣,靜止衛星最大的通信距離達18 000 km,單顆地球同步衛星覆蓋范可達地球表面積的42.5%。

( b ) 以廣播方式工作,在衛星天線波束覆蓋的整個區域內的任何一點都可以設置地球站,這些地球站可共用一顆通信衛星來實現雙邊或多邊通信,即進行多址通信。

( c ) 通信容量大,適用多種業務傳輸。衛星通信使用微波頻段,可以使用的頻帶很寬。一般C和Ku頻段的衛星帶寬可達500~800 MHz,而Ka頻段可達幾個GHz。

( d ) 機動靈活的廣域組網成能力,衛星通信的高功率密度與靈活的多點波束能力加上星上交換處理技術,它為通信網絡的組成,提供了高效率和靈活性。

( e ) 不受地面災害等惡劣氣候的影響,在面對抗震救災或國際海底光纜的故障時,衛星通信是一種無可比擬的重要通信手段。

同時,衛星通信也有不足之處,主要表現在以下幾個方面。

( a ) 傳輸時延大,在地球同步衛星通信系統中,通信站到同步衛星的距離最大可達40 000km,電磁波以光速(3×108m/s)傳輸時單程需要時間約0.27 s。

( b ) 高緯度地區難以實現衛星通信。

( c ) 衛星在太空的惡劣環境中工作,存在日凌中斷、星蝕和雨衰現象。

( d ) 衛星發射的成功率為80%,衛星的壽命為幾年到十幾年,發展衛星通信需要長遠規劃和承擔發射失敗的風險。

2 衛星和5G融合通信的分類

衛星通信與5G融合的過程不是一蹴而就的,需要分階段實施,根據實現是先后順序和難以程度,劃分為以下5個層次。

( a ) 覆蓋融合:衛星網絡與5G網絡采用不同的技術標準,相互獨立,衛星用于地面無線基站覆蓋的補充,主要用于人煙稀少的廣域區域覆蓋。

( b ) 業務融合:兩者仍然獨立組網,但能夠提供相同或相似的業務質量,在部分服務QoS指標上到達一致水平。

( c ) 用戶融合:保證用戶不換卡不換號,使用同一個用戶身份(碼號),統一的計費規則,網絡按需選擇利用衛星或者地面網絡提供服務。

( d ) 體制融合:采用相同的架構、傳輸和交換技術,用戶終端、關口站或者衛星載荷可大量采用地面網技術成果。

( e ) 系統融合:星地構成一個整體,提供用戶無感的一致服務,采用協同的資源調度、一致的服務質量、星地無縫的漫游。

目前,從需求發展的角度和3GPP等組織開展的5G NTN工作來看,當前設計目標至少是實現第4層次體制融合。

3 衛星通信與移動通信融合應用

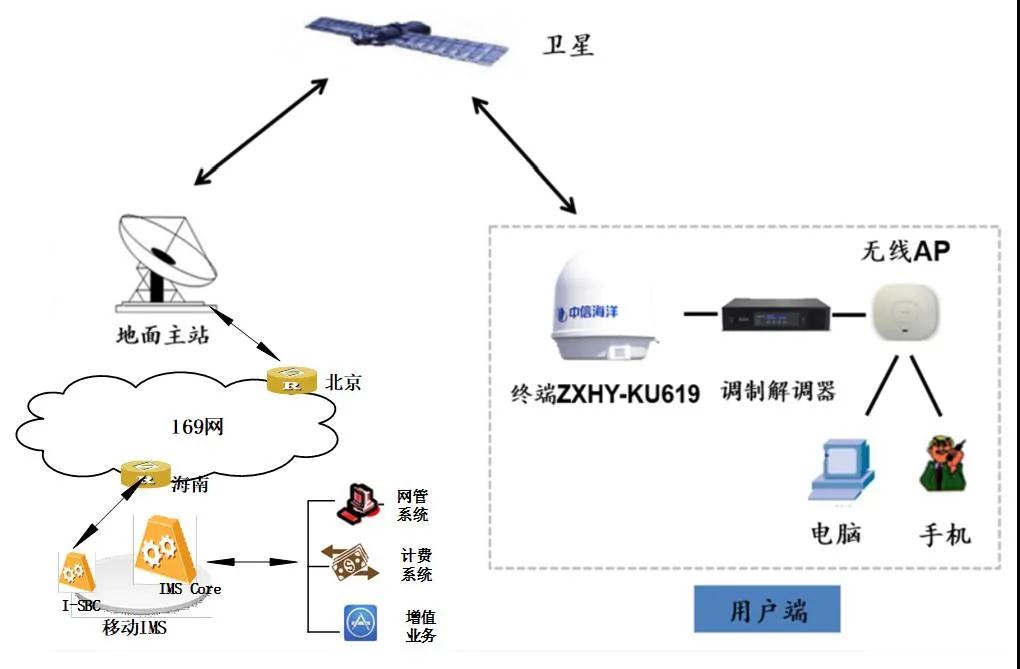

海南海陸通項目實現第2層次業務融合,借助VoWiFi技術,為用戶提供在陸地和海洋情形下的相同的通話質量。

衛星通信是目前最好的一種海上通信方式,然而衛星通信設備的價格比較昂貴(幾千到幾萬都有),通信資費也高(以最便宜海事衛星電話為例,不區分主叫和被叫,按分鐘收費,在中國區域每分鐘收1.6元,國際區域每分鐘6.8元)。因此,衛星電話的個人擁有者極少,通常為企業單位購買使用。企業單位為了控制生產成本會對衛星電話的使用進行嚴格的限制,員工個人在非緊急情況下是不允許使用的。在缺乏有效的通信手段的情況下,人們要承受長期失去親友聯絡的思念之苦,甚至在遇到危險的時候也無法及時向外界發出求救信號,從而造成嚴重生命和財產損失。

針對海上通信的痛點和目前衛星通話資費貴的問題,運營商可與衛星公司合作,實現漁船用戶在海上工作時,基于衛星通道撥打和接聽電話的需求,同時為漁船用戶提供上網服務,當漁民登岸時,可以用在岸用戶同樣的手機通話和移動上網服務。

漁民在海上的語音通話流程主要包括以下幾個步驟。

( a ) 衛星接收終端(ZXHY-KU619),在漁船上接收衛星信號,在漁船上形成WiFi環境。

( b ) 用戶通過衛星通道接入到北京的地面站。

( c ) 衛星地面接收站通過北京到海南的專線到某聯通公司。

( d ) 最終通過I- SBC 接入移動IMS,實現VoWiFi撥打電話。

圖1 漁民海上撥打VoWiFi電話示意圖

漁民在海上的移動上網的流程主要包括以下幾個步驟。

( a ) 衛星接收終端(ZXHY-KU619),在漁船上接收衛星信號,在漁船上形成wifi環境。

( b ) 用戶通過衛星通道接入到地面站,通過地面站互聯網專線接入公眾互聯網,實現互聯網業務。

( c ) 由合作方租賃運營商互聯網專線通道,互聯網訪問業務經運營商DNS尋址后業務流量本地疏通。

( d ) 由運營商負責互聯網信息安全的監管。

圖2 漁民海上上網示意圖

4 衛星與5G的混合組網方案

3GPP從R14開始著手開展星地融合的研究工作。在TS 22.261中,對衛星在5G系統中的角色和優勢進行了探討,作為5G多種接入技術之一,衛星在一些要求廣域覆蓋的工業應用場景中具有顯著優勢。

為實現像衛星這樣非可信Non-3GPP用戶的接入,3GPP在5G網絡架構中新增N3IWF網元,實現用戶鑒權和用戶面路由的協議映射,Non-3GPP用戶的接入5G路由具體如圖3所示。

圖3 3GPP新增N3IWF實現Non-3GPP接入

目前,從衛星網絡的業務構成來看,與地面網絡互通仍然占據主要份額。短期內衛星網絡仍然是以透明轉發為主要工作模式,長期來看,衛星和5G架構的研究主要面對用戶的接入和星上轉發時的業務連續性,具體需要解決以下問題。

( a ) 如何實現與5G統一的空中接口,實現5G用戶在衛星和5G網絡下的無縫接入。

( b ) 中低軌道的衛星運行速度特別高,單獨一顆衛星為用戶單獨提供服務的時間只有十幾到幾十分鐘,在高速運動狀態下,如何實現切換和保證業務連續性。

對于衛星和移動通信采用統一的空中接口的演進很早就開始了,早期的MSAT系統采用地面模擬蜂窩網技術;Thuraya系統在設計過程中采用了類似GSM/GPRS體制的GMR標準;低軌衛星星座銥星和GlobalStar的空中接口則是以GSM和IS-95作為藍本。Imarsat-4衛星系統采用的IAI-2標準以及ETSI發布的S-UMTS標準均基于WCDMA框架設計。2016年發射的天通一號衛星在空中接口的設計上也借鑒并部分采用了3GPP的標準。

5G時代采用小基站技術,使5G基站在衛星上部署成為可能,對于星上處理業務中接入網gNB基站部署在衛星上,實現空地的空中接口的一致,然后借助星間網絡將基于IP承載業務和信令傳遞給核心網。

5G時代核心網采用NFV的架構,實現CU和DU的分離,核心網用戶面處理網元為UPF,借助NFV技術,在衛星上部署UPF網元,可以實現用戶數據流量的轉發。未來衛星和5G通信混合組網架構如圖4所示。

圖4 衛星和5G融合組網架構

核心網功能當然也可以區別部署在星上,但是受限于星上功率、處理能力以及星地鏈路長延時、大動態等,考慮到衛星的體積有限,運力和存儲資源有限,因此不建議將全部核心網功能放到衛星上面。

5 結束語

未來類似海南海陸通融合的業務將會越來越多,與衛星的融合通信也是未來5G的發展趨勢之一。本文通過介紹衛星通信優缺點,提出了衛星通信和5G通信融合的5個層次,以海南海陸通項目為切入點,引入未來衛星和5G通信的研究重點和混合組網架構要求,為后續運營商等業界相關領域的部署研究具有一定的參考意義。