業績公布前夕,小米盤中股價大漲5%飚至歷史高點,給新季度的財報開了好頭。

11月24日,小米集團公布了2020年第三季度的業績報告。其中,營收和凈利潤較去年同期均取得大幅增長,超出此前的市場預期。次日港股開盤后,小米股價跌超2%,總裁王翔稱供應短缺或將持續到明年可能是推動股價下跌的重要原因。

回顧過去,小米曾一度處于國內第一的地位。但隨著華為、OV崛起,加上自身定位出現偏差,小米的處境變得十分尷尬。今年中期財報后,股價迎來一段長時間的上漲,透露出投資者對其增長前景的肯定。而隨著此次財報的發布,或許能從中探索到更多關乎小米未來的潛力和挑戰。

“賣手機”成Q3收入增長支柱,歐洲市場是增長底牌?

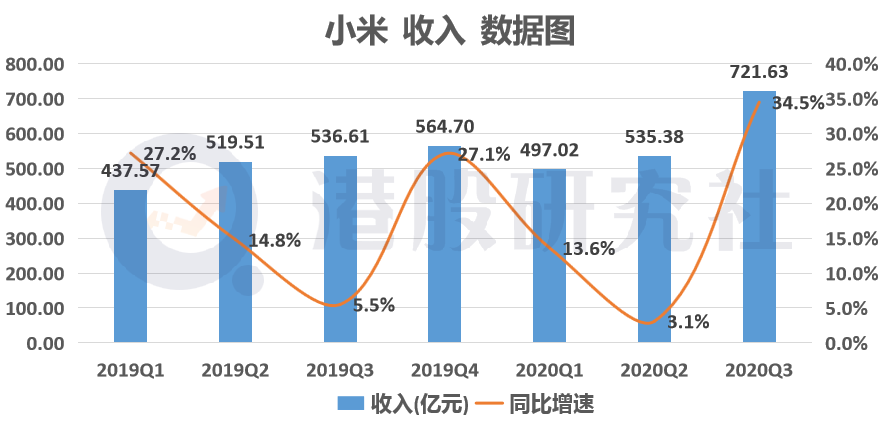

根據小米披露的最新財報顯示,營收為721.63億元,同比增長34.5%,較上季度的535.38億元增長34.8%。結合連續多季度的表現,可以發現整體收入和同比增速均創下了歷史新高。

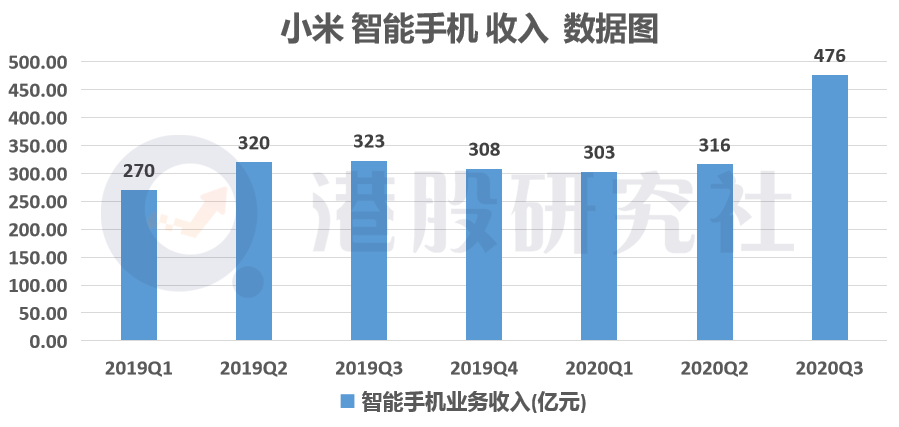

這要歸功于,主要的收入來源智能手機銷售代替了比重較小的互聯網服務,成為整體業績增長的驅動力。小米第三季度智能手機銷售收入錄得476億元,同比增長47.5%,占總收入的比例約66%。

而小米在該部分業務取得的成績與其銷量表現有著密不可分的聯系。數據顯示,小米智能手機出貨量達46.6百萬部,同比增長45.3%。

其中,國內和歐洲市場做出了重要貢獻。在國內市場,由于紅米K30系列表現強勁,而且8月份在小米10周年時采取促銷活動;在歐洲市場,運營商渠道增加起到一定推動作用。此外,招商證券指出,盡管競爭加劇和早前的供應限制,但小米仍然保持其在印度智能手機市場第一的位置。

今年三季度至今,小米智能手機在全球市場便占據著愈來愈重要的地位。根據Canalys的統計,2020年第三季度,全球出貨量超越蘋果位居第三名。在中國大陸的市占率由去年同期的9.0%上升至12.6%,排名第四。

與小米不同的是,華為、OV的銷量卻有些不令人滿意。據Canalys的統計,華為手機前三個季度在中國手機市場的增速分別為1%、8%和-18%;而OPPO在國內市場的出貨量已出現連續六個季度的同比下滑,本季度也是同比下滑了18%。

在今年二季度時,華為就可能選擇了對手機市場做出戰略性調整,重心轉向了追求營收為主的中高端5G手機,從而壓低了出貨量。這意味著,小米本季度手機銷量的大漲一定程度上受到華為策略的影響,這一舉措削弱了兩家的暢銷產品在相近價格區間內的競爭。

回歸到小米自身來說,雖然在競爭中擴大了優勢,但其產品在市場攻城略地時,還是中低端的紅米系列銷量遙遙領先與其他機型。這一老生常談的問題其實依然存在,雙十一期間的銷量數據更證明這一點。

雖然小米已逐漸實現技術的高端和成熟,但目前仍有不少消費者對其手機產品抱有“中低端”的固有印象,所以此前才會在進擊高端產品的道路上屢屢碰壁。如何撕掉“性價比”標簽,改變國內消費者的普遍看法,會是小米在智能手機方面長期要去攻克的難題。

IoT優勢加寬小米護城河,多方勢力涌入市場格局未定

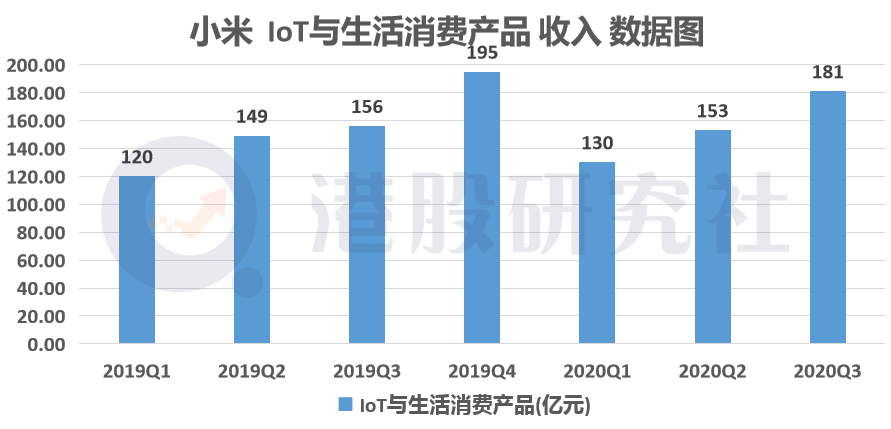

小米早已意識到國內的品牌定位問題,在積極開拓著海外市場。除了智能手機業務,小米其實以抓住IoT領域的機會且取得了不錯的成績。本季度,來自IoT與生活消費產品的收入為181億元,同比增長16.1%,已是第二大營收支柱。

小米推行智能家居物聯網生態較早,有著相對全面的產品線。涉及的產品類型更加豐富,因此收獲了許多消費者的青睞。目前,手機和AIoT戰略產生的乘數效應也在逐漸擴大。

截至今年9月30日,AIoT連接設備數達2.895億,同比增長35.8%;擁有五件及以上連接至小米AIoT平臺的設備的用戶數達到560萬。此外,“小愛同學”月活躍用戶數同比增長35.5%至7840萬;米家App的月活躍用戶數同比增長34.2%至4310萬。

盡管小米在物聯網取得領先的成績,但是現階段該領域的發展依然未定。作為一條出現較晚的全新賽道,已成為諸多企業的戰略選項,因此格局相對割裂。

首先是華為、OV這幾家國內主流手機廠商正在在加大布局。以華為為例,今年也把更多精力放在了物聯網市場,近期又推出11個品類共16款IoT新產品。布局最直接的結果體現就是,其消費者產業收入已是目前營收占比非常高的部分,營業額達到了4673億。

更值得一提的是,家電企業在面臨沖擊之下也已開始轉型。此前,美的、TCL等有選擇走合作的模式,針對物聯網市場進行布局,而目前已不滿足于此。比如美的也推出了美的美居APP,打造智慧家居生活平臺。TCL電視、海爾冰箱和格力空調等都同時加入戰局,希望在IoT領域占據更多市場份額。

科技巨頭百度、阿里推出了各自的智能音箱等產品,加上這一賽道涌現出許多初創的垂直IoT企業,讓目前物聯網市場變得十分復雜。而身處其中的小米,面臨的競爭不小。

但競爭之中伴隨著機會,用戶因為這樣的競爭格局還未很好地形成統一的產品使用線。小米具備著先發優勢,能否更好解決用戶痛點,會是進一步拉開差距的關鍵。

加速生態布局的背后,小米面臨的是一場5G時代的“流量之爭”?

國內市場中,小米屬于手機行業推行智能家居物聯網生態最早的企業。去年啟動“手機+AIoT”,并投入百億支持AloT發展,目前小米的雙引擎戰略的發展已逐漸成熟。隨著時間的推移,小米一直在不斷豐富生態鏈和產品。這共同組成的小米生態日漸龐大,有望為其帶來更大的想象空間。

隨著物聯網設備增多,小米此前就已在重點開發小米妙享功能來實現生態內的協同,加寬自己的護城河。米與掌握技術的企業之間建立的聯系也是十分密切。截至10月底,小米生態的參與企業已超過280家,收獲了4家成功登陸資本市場的企業。

在小米的背書下,生態鏈企業和小米品牌實現共同發展。小米在其中充當著股東、客戶和渠道的角色,未來幫助生態鏈下企業完成上市后,也將進一步鞏固自己的生態。

不久前結束的開發者大會中,小米推出自主研發的物聯網操作系統Vela平臺,這一動作也正是圍繞生態而來。與廠商、開發者達成合作,打通碎片化的應用從而繼續做大生態。小米借助這一平臺成為底層的OS服務商,便掌握萬物互聯時代的話語權,從而挖掘出AIoT領域更多的價值。

但華為、OV等其他手機廠商也在打造以手機為核心的物聯網生態布局。在這一布局之下,雖然彼此間的發展模式存在差異,但最終仍是聚焦在生態的構建。

對于華為來說,推出鴻蒙OS便是邁出的重要一步,這對于生態建設十分關鍵。未來旗下產品全部實現自研操作系統后,便在各自生態中起到了控制權,能夠更好地迎接萬物互聯時代背后巨大的市場。眾所周知,華為作為國內的科技巨頭,在技術上存在優勢,雖然目前的生態不及小米,但隨著5G+AI時代的快速迫近,未來生態的搭建必會是華為不容忽視的關鍵一環。

此外,阿里、百度等互聯網巨頭同樣盯上這一市場,天貓精靈、小度系列智能音箱產品的布局就是典型例子。天貓精靈已于云米、石頭科技合作,而后者則選擇跟TCL等傳統企業合作。阿里、百度都想通過這一方式,加速拓展在物聯網生態建設,以搶奪未來時代的話語權。

特別是5G+AI推動的時代下,萬物互聯有著更大的可能。其中蘊含著的巨大機遇,使得互聯網巨頭和科技巨頭都不愿意放棄這一巨大的流量入口。

阿里一直在發力天貓精靈,其理由便是在此。今年5月天貓精靈舉辦春季新品發布會,宣布將在今年啟動100億元投入生態建設,圍繞天貓精靈全面布局AIoT及內容生態領域。這是繼今年1月天貓精靈升級為獨立事業部后,阿里再一次加碼這一賽道。通過這一導流入口,天貓精靈可以和阿里生態形成協同效應。

因此,不僅是小米、華為等主流手機廠商,還是阿里、百度等科技巨頭都在成為其中的玩家。各自公司的基因不同決定了市場打法的不同,但都是為了更好地迎接萬物互聯時代所催生出的風口。不能否認,小米目前在國內的物聯網領域有著先發優勢,但是格局未定之下小米也還不會是真正的贏家。