”被熱詞、時髦概念追趕、搞得熱血沸騰的時代,過去了。退潮裸泳的時候,人們可能更關心創業者所做的事本身是否有價值。“

坤湛科技創始人閔萬里(前阿里云機器智能首席科學家)在阿里巴巴這所大學進修了2108個日夜后,在2019年年中走進產業深海,創辦了北高峰資本和坤湛科技兩家公司,用云技術注入和資本加持,開辟了推動傳統產業實現數字化轉型的新路徑。

此后半年時間,他就遇到了”新基建“的歷史大潮。

與他一樣,較早地嗅到產業智能及新基建機遇的還有不少,無論是職業經理人從大廠辭職創業還是科學家走出象牙塔開始經商,都在這新一輪的”經濟換引擎“中闖入藍海。

比如思謀科技創始人賈佳亞(前騰訊優圖實驗室負責人)、數勢科技創始人兼CEO黎科峰(前京東VP、中臺負責人)等。

如今,新基建自2020年3月4日橫空出世后正好迎來一周年,這列”特快專車“駛進了行業縱深區域,7大新基建要素也在各自的既定路線中產生質變。

究竟,站在今天的角度,如何復盤過去一年新基建的行進軌道?未來,這列特快是否會繼續”借東風“行駛?

狂熱、下沉、拐點,足以描摹2020-2021年新基建的畫像。

1

狂熱:資本追捧,產業”All in“TO B

有報告的數據顯示,2020年,我國在工業互聯網、大數據中心、5G、人工智能等新基建重點領域投資規模約達1萬億元,其中大數據中心、5G基礎設施、工業互聯網、人工智能等投資規模分別約為52%、27%、11%、10%。

新基建7大元素

此外,數據中心投資規模方面,2020-2022年期間總投資約1.5萬億元;工業互聯網投資方面,2020-2025年期間累計投資將達到6500億元左右。

這種強調大力投資催生化學反應的現象,其實是一種”規模信仰“,即類似經濟學中經常提到的”規模是一切問題的解藥“。規模起來了,很多事情就好辦。

2020年3月4日,時值新冠肺炎疫情大流行,人們對經濟的下行做了最壞的心理預期。在”出口、投資、消費“三駕馬車中,最有可能挽狂瀾于既倒的只能是投資,而投資須加以政策”催熟“。

基建領域,我國是”早期落后、近年趕超“的形象,一度”基建狂魔“成為標簽,每年都有大項目動工,很多城市也在”滿城挖“中實現逆轉。加上特朗普在去年揮舞貿易大棒,在關鍵技術上搞起”卡脖子“,啟動新一輪基礎設施建設勢在必行。

但這一次,”經濟反擊“靠的是大型基建不是小基建,靠的是數字基建而不是物理基建。

武漢,成為2020年上半年防疫重鎮

風乍起,吹皺一池春水。

從中央到地方,都在為新基建吶喊叫好。也正是這一次,以”鐵公基“為代表的舊基建退出了炒作中心。

政府側,34萬億項目投資迅速浮出水面,各地市都規劃了2020年的基建目標,不斷細化可落地;產業側,幾乎所有你能想到的互聯網公司、科技公司都在狠狠PR這個概念,重金押注新基建,甚至一時之間”All in“成為強調技術轉型一致的標簽;資本側,資金轉向硬科技,芯片、IDC、云計算、工業互聯網紛紛進入融資高峰期,就連以往無人問津的工業AI也逐漸成為了創業的”網紅賽道“。

主打工業互聯網平臺、工業APP、工業邊緣計算、工業視覺AI、工業軟件概念的公司在過去一年紛紛融資,硬科技正在進入工廠的拐角。

思謀科技融資超1億美金(A輪)、江行智能融資近億元(A+輪)、寄云科技融資近億元(B輪)、格創東智融資近億元(A輪)、黑湖智造融資近5億元(C輪)。更大額的發生在十大雙跨平臺企業,比如樹根互聯的8億(C輪)、海爾卡奧斯的11.5億(A輪)······統計顯示,2020年工業互聯網領域融資次數及金額均是2019年的3倍。

很多人就是在這個時候從企業高管高位上俯下雙眼,”奮不顧身“地去創業或做投資,投入到新基建的海洋之中,凝聚成新基建的繁榮生態。

2

概念下沉:商用繁榮,但很艱難

新基建走過早期概念階段,資本也會追著落地。

就如同閔萬里提到的”所做的事本身是否有價值“,他相信新基建的”新“更多是在于科技含量和技術含量,而不是投資規模的簡單升級。

新基建的7大元素,細分下來涉及到幾十個行業,加上每個行業的上中下游產業鏈,本質上講是命運相連的。大家都是商業群體,都想的是賺錢和利潤,所以,新基建的商業化是必考題。

5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域,在過去一年中的商業化程度各不相同。

5G是新基建的重要部分,是新基建之首,但區別于傳統基建由政府投資驅動,5G產業鏈是以運營商為投資主體。

建設中的5G基站

中國工程院院士鄔賀銓在世界移動大會上披露,目前中國5G基站數已達約80萬個,國內5G用戶數量約為全球85%。5G基站的迅速開通,得益于年初各地政府設定的目標,隱形因素則是第一梯隊城市在瘋狂爭奪”5G第一城“。

華為無線產品線CTO童文此前提出,隨著5G產品種類增多,個人數據量的消耗將快速增長,預計到2025年時個人用戶的月均流量消費額將達到150GB——雷鋒網認為,這僅僅只是”帶寬紅利“,運營商會賺到錢,但是C端消費者和B端企業如何進入”體驗紅利“?盡管5G+工業互聯網、5G+醫療、5G+教育一直在提,但殺手級的C端或B端應用還未出現,新商業空間還是巨大存在。此外,5G基站還面臨高昂電費問題,在吞噬運營商的利潤。

工業歷來是”國本“產業,涉及流程制造和離散制造,產業鏈條極度復雜——這使得做工業互聯網解決方案的公司也面臨極大的門檻,有些入局企業有天生基因,有些企業則是懵懂的門外漢。

生產線上的人工質檢流程

浪潮云董事長兼CEO肖雪對雷鋒網提到,工業互聯網現在還在投入期,投入期是不可能賺錢的,投入的總比賺的多,要不停地投入,而且工業互聯網要專業化,要打造軟件、打造平臺,要考慮行業專家的引入,這個不是一蹴而就的。

”這個行業是有收入,但現在還在投入期,想掙錢也容易,做個項目拿到補貼就掙錢了,但不投入走不遠。工業互聯網到最后還是要扎實干、根植于工業,凝聚核心技術、打造核心平臺,這些都是大投入。“

”工業互聯網確實需要大企業,而且要理解工業互聯網的長期投入才行。它肯定掙錢,但是你得熬,耐得住寂寞,就看最終能否熬到最后。消費互聯網最后不就剩那幾家了嗎?其它的喊得不錯,但是要么被收購,要么就倒掉。“

耐寂寞、守繁華,這一規則對于新基建里面的新能源汽車充電樁行業,也能做復用。

充電樁是2020年的市場焦點之一,其巨大背景在于新能源汽車的普及以及以理想汽車、蔚來、小鵬為代表的造車新勢力的崛起。目前,國家電網公司智慧車聯網平臺已接入充電樁超過103萬個,覆蓋全國273個城市,這標志著我國已經搭建起全球覆蓋面最廣、數量最多、服務能力最強的充電樁網絡。

國家電網的電動汽車充電樁

其中,國家電網自營充電樁14萬個,個人充電樁38萬個,接入公共充電設施超51萬個,占全國總量的90%以上。

但事實上,有人指出,2020年充電樁行業投資沒有想象中火熱,國家電網2020年新建近8萬臺充電樁,其中絕大部分是成本較低的交流樁,數量有所增加,但投資力度卻不見得高于往年。蔚來聯合創始人秦力洪此前對媒體談到:”換電站、充電樁具體布局過程中碰到很多問題,大部分地方無法可依。如對于怎么報批、物業不配合怎么解決等問題,在執行層面上主管部門并沒有出臺明確的規定。“

這就是新基建元素下沉中遇到的實際難題。目前國家在大力推進鄉村振興,但鄉村卻依舊是充電樁的”投資盲區“,在新能源汽車下鄉潮中,需求亟待滿足。

3

概念拐點:出現新變量+國產替代

從新基建中工業互聯網這個市場來看,是長期高速增長的態勢,短期正在一個探索期,重要的就在這個探索期,一旦方向明了,就是加速大規模增長的問題了,那就很快。現在探索三五年,但真正完成市場分割可能一兩年就結束。肖雪認為,一旦這個成型了,整個市場就進入穩態了——大家都在等這個轉換節點。

對于拉動巨大IT投入的云計算產業,雷鋒網認為,行業也在進入新拐點期。

表現之一在于以阿里云為首的云廠商開始在規模化戰略(連續12年投資)之后步入盈利階段,強勁吸收著來自公共部門和傳統產業公司的資金。盡管云在阿里總收入占比并不高,但證實了云計算的利潤春天正逐步到來。

另一端,UCloud、金山云在股市板塊吸金做投入,浪潮云、青云Qingcloud也進入了走向科創板的”最后一公里“,華為讓余承東執掌華為下一個”城墻口“業務(華為云),騰訊云成為騰訊TO B窗口······這些都標志著下一階段的云上之戰(云基建)不比前幾年的”慘烈“遜色多少。

過去一年,信創產業也在蓬勃發展,其核心在于通過行業應用拉動構建國產化信息技術軟硬件底層架構體系和全周期生態體系,解決核心技術關鍵環節”卡脖子“問題。新基建中”基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全“4部分的突圍戰打響后,信創產業已經在重點行業全面推廣。

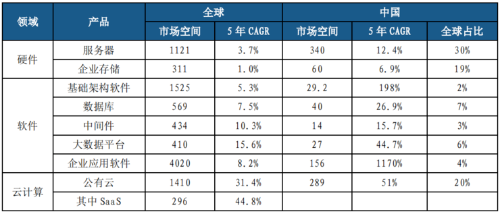

2023年中國與全球計算機產業市場空間預測(億元),數據來源:IDC

以基礎硬件的CPU芯片為例,盡管14nm及以下先進制程我們與國外龍頭差距較大,不過國內也涌現了龍芯、兆芯、海光、申威、飛騰等CPU頭部;GPU部分,英偉達中國區一把手離職創辦的摩爾線程開業僅100天就融資數十億,成為國產芯片獨角獸,被寄予期望填補國產高性能GPU的空白,未來發明創新更適合中國本土市場應用的GPU技術和產品。

不過,我們也清醒意識到,類似依靠英特爾的摩爾定律和微軟的Windows系統升級換代形成的技術兼容壁壘,國際領先企業的壟斷性優勢仍在,新基建和國產替代兩條腿走路,未來的路依舊還很漫長。