隨著蘋果、百度、小米等接連入場,傳統車企也開始“放下身段”。

這邊,被現代和起亞接連“拒絕”的蘋果又找上了第三家代工廠,這一次是LG。

那邊,百度、阿里、小米接連入場“造車”,牽手傳統車企。

當下,智能汽車賽道“技術研發團隊+傳統車企代工”的模式越來越常見。

未來傳統車企真的會淪為富士康一樣的代工廠嗎?

越來越常見的代工

熟悉數碼產品的用戶都知道,目前大部分智能手機都出自代工廠的流水線,得益于成熟的供應鏈體系,手機廠商可以在很短的周期內上新最前沿的產品,并運輸到世界各地。

但汽車行業的情況卻并不是這樣。

盡管汽車上大大小小的零部件來源于各個供應商,但在整車組裝制造環節,各大車企都一直緊緊把握在手里,很少交給代工廠。

這里其實是代工的兩種模式,前者是OEM模式,后者是ODM模式。兩者的區別在于,OEM僅僅參與純粹的生產,而ODM會參與設計并提供樣機,讓甲方根據自身要求進行修改。

盡管汽車行業代工已存在許久,但一直以來,OEM模式都是“拿不上臺面”的,很少有車企愿意給自己貼上“代工企業”的標簽,因為這會給母品牌帶來不利影響。

對于汽車廠商來說,除了自家產品以外,最喜歡炫耀的東西就是自家的造車工廠。

每次有車企建立新工廠,都會大張旗鼓地邀請各界人士來參觀,演示下出色的汽車流水線。即便是熱衷于代工的新勢力車企,也有不少選擇自建工廠,類似特斯拉的超級工廠,威馬的溫州工廠。

但這些年,汽車行業似乎正在丟棄“傳統”,樂意代工的車企也越來越多。

以國內為例,除了東南、海馬、江淮等相對弱勢的OEM廠商以外,像長安、比亞迪、吉利等自身品牌實力就很強勁的車企都開始擁抱互聯網大廠。

而在國外,捷豹、寶馬等也選擇將旗下電動車型交給老牌代工廠,以縮短自身產品的生產周期。

代工,似乎成了汽車界的新潮流。

傳統車企與新勢力的融合

對于新勢力車企而言,投入資金自建工廠、招納管理經驗豐富的高管并不是難事。

但想要在短時間內完成工廠建設、招納數千名技術工人、完成生產線設計和磨合卻是一件極其困難的事情,它們進入行業比較晚,也缺乏整車制造方面的技術沉淀。

想要在短期內投產,比較便捷的解決辦法就是找有完整生產線的車企來代工,亦或是自購生產線。

以新造車一哥特斯拉為例,在自建工廠之前,曾用了十幾年時間積累經驗。2009年,戴姆勒公司曾通過幫助特斯拉開發Model S來換取特斯拉在電池組上的部分新工藝,也正是這段經歷,讓特斯拉為后來的自建工廠積累了大規模制造的能力。

收購生產線更大的好處在于獲得“整車生產資質”。

2017年5月22日,江淮大眾獲得最后一張生產資質后,國家發改委暫停了對新能源汽車生產項目的審批流程,自此讓造車新勢力們“一證難求”。

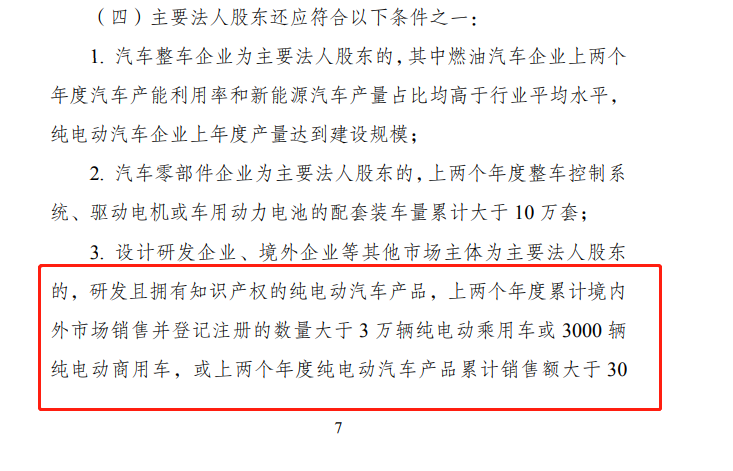

在2018年12月18日,發改委網站宣布《汽車產業投資管理規定》,該規定雖然降低了純電乘用車項目的審批要求,但在銷售要求上強調主要法人股東在“上兩年度境內外累計銷售并登記注冊超過3萬臺純電乘用車或3000臺純電商用車,或純電產品累計銷售額大于30億元。”

換句話說,想造車光有“一腔熱血”還不夠,還需要股東一方首先完成銷售上3萬輛車的硬性要求,才有資格參與其中,就這迫使新勢力車企們必須與傳統車企合作完成。

而對于銷量利潤雙雙下滑的邊緣化傳統車企來說,為新勢力車企代工“補貼家用”也不是一件壞事。

對于傳統車企而言,建立工廠不是大問題,但如何做到充分利用產能是個問題。如果錯誤地估計了自己的銷量,就會導致產能過剩。維持一座汽車工廠,需要工資、水電費,還要算上機械損耗和房屋折舊,一旦停滯生產,就會造成巨大損失。

其實傳統車企之間,也會互相代工,比如長安福特集團在2019年銷量表現不佳后,就決定選擇自己在商用車上的制造優勢,利用多余的產能,為大眾集團生產皮卡。

毫無疑問,造車新勢力已然成為傳統車企代工的最大推動力,隨著智能電動汽車時代的來臨,傳統車企為第三方代工已經成為一種潮流。

代工2.0:模式的升級

當主流車企加入汽車代工行列中,過往不被待見的OEM代工也逐漸被車企接受。

這些新入局的車企,包括廣汽、長安、吉利、比亞迪為首的國內一線車企,他們并不為銷量和產能犯愁,也有在以往代工模式下獲利的車企,例如江淮。

而他們在與新勢力合作的代工模式里,也不再是單純的代工模式,而是通過入股或者成立合資公司的方式,試圖獲得更大的話語權。這一點就是當下汽車代工模式的升級:從名義上的OEM,逐漸轉移成ODM。

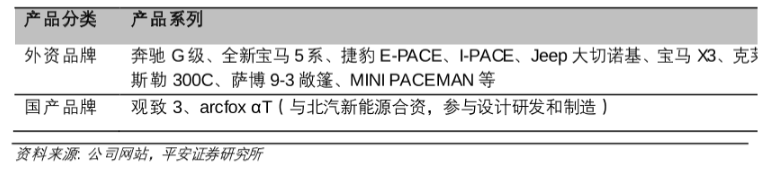

以開頭提到的麥格納為例,此前以OEM為主,大眾熟知的寶馬X3、寶馬MINI、奔馳G級都由這家企業生產。但參與OEM的傳統車企并不多,麥格納在專注于ODM之外可以選擇“OEM和ODM兩手抓”。隨著近些年傳統車企逐漸入局代工,麥格納的優勢已不再明顯,在未來,單純的OEM都會逐漸被ODM替代,麥格納也會放棄OEM,更專注于ODM。

回到開頭的問題,為什么之前多家汽車廠商不愿意與蘋果公司合作呢?

以蘋果一貫的經營理念來說,要掌控產品的絕對控制權,在蘋果如此強勢的品牌前,代工廠商的話語權較小,在談判時爭取的利益不多,正因與此,選擇麥格納這么一家不與傳統車企競爭的“純代工廠”,或許是蘋果最好的選擇。

結語

隨著制造工藝和供應鏈的逐漸成熟,代工也正逐漸成為一家車企的硬實力之一,車企之間的斗爭會從過去的產品質量向智能網聯等方向轉移。

在如今的代工模式之下,越來越多擁有研發實力的團隊也有機會跨入到造車的領域,在傳統車企與互聯網企業的合作中,雙方互惠互利,享受著技術和制造工藝帶來的成果。

但不可否認,自建工廠依然是造車新勢力的必然之路,代工與自建工廠本身就是可以并行的兩條線路。

如果傳統車企只是淪為純粹的代工廠,最終還是會在行業洗牌中被淘汰出局。