《科創板日報》(上海,研究員 宋子喬)訊,全球功率半導體IDM龍頭及其他賽道的佼佼者正持續加碼第三代材料。據《電子時報》報道,英飛凌大中華區電源與感測系統事業部協理陳志星日前表示,英飛凌預期三至五年后有機會把SiC(碳化硅)、GaN(氮化鎵)成本降到跟硅基元件相仿的程度,后段制程技術也持續推進。公司旗下已有Cool SiC、Cool GaN系列產品線走入量產。

就在上周(8月5日),富士康旗下鴻海收購旺宏的6英寸晶圓廠,董事長劉揚偉直言,計劃將該廠用于研發生產第三代半導體,特別是電動汽車所用的碳化硅功率元件

7月27日,意法半導體宣布,制造出業界首批8英寸SiC晶圓片。

讓人“又愛又恨”的第三代半導體

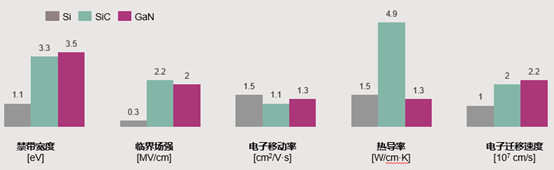

與硅(Si)相比,碳化硅是最成熟的WBG寬帶隙半導體材料,耐高溫性能卓越, 它已經廣泛用于制造開關器件,例如MOSFET和晶閘管。氮化鎵的效率跟功率密度無可取代,具有作為功率器件半導體的潛力,在射頻應用中是對硅的重大改進。

SiC、GaN與傳統Si材料的性能比較

性能優勢為碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導體開辟了廣闊的應用前景,已有多位分析師預計2021年汽車領域碳化硅有望進入放量元年,但復雜的制造工藝流程和更高的原材料、技術要求大幅提高了第三代半導體的量產難度,進一步抬高了成本。具體來看,氮化鎵的生產難度在晶格和基板,碳化硅則需要高純度晶種,長晶時間也相當慢。

陳志星表示,碳化硅、氮化鎵兩者之間價差不大,但與硅產品之間的落差確實存在。目前,碳化硅、氮化鎵相關寬能隙(WBG)功率元件價格已經出現很大的降幅,成本仍是打開市場的關鍵。

另據CASA統計,碳化硅價格近幾年快速下降,2020年較2017年下降了五成以上。隨著6英寸襯底、外延晶片質量提高、8英寸產線實現規模化生產,降本效應有望顯現,推進碳化硅器件和模塊普及。

碳化硅降本效應有望顯現,然而站在當下,考慮到性價比因素,Si、SiC及GaN三種材料的產品仍將長期共存。

第三代半導體現狀、投資機會一覽

當下的全球碳化硅產業格局呈現美國、歐洲、日本三足鼎立態勢,國內企業在襯底、外延和器件方面均有所布局,但是體量均較小。

技術層面,碳化硅以往以2、4英寸廠生產,現今6英寸碳化硅為主流,一流廠商正力推8英寸碳化硅晶圓的量產。碳化硅襯底和外延方面,國內仍然是4英寸為主,已開發出6英寸產品并實現小批量供貨;國內批量生產的氮化鎵襯底仍以2英寸為主。

產業方面,目前CREE等國際大廠和國內企業紛紛大力布局碳化硅。國內各地不斷有新項目開工,碳化硅投資擴產熱潮已然來襲。

具體到投資機會,天科合達、露笑科技、三安光電等廠商主要生產導電型碳化硅襯底,山東天岳主要生產半絕緣型碳化硅襯底。天科合達、露笑科技和晶盛機電布局碳化硅長晶設備。產能/收入方面:2020年山東天岳約4.3億元,天科合達1.6億元(2019年),露笑科技500臺爐子產值預估約15億元收入(25萬片/年),三安光電襯底年產能規劃約3.6萬片。

另外,光大證券分析師劉凱還建議關注三安光電、比亞迪半導體、聞泰科技、華潤微、士蘭微、斯達半導、揚杰科技等器件廠商。