北交所對國內半導體產業有怎樣的影響,半導體企業該用什么心態去面對北交所?盡管北交所被各方視為中國版的納斯達克,但我們不能忘記,新三板、科創板推出時,也是為著近乎相同的目的,也是頂著中國版納斯達克的帽子而面世的。以至于現在很多專家再稱北交所是中國版納斯達克時,不得不在前面加上真正二字。而且北交所脫胎于新三板,很多公司在新三板浪費多年光陰。

因而有不少半導體領域的投資人以及企業家認為,已經有了科創板,只要企業做得好,上科創板就好了,沒有必要去北交所。

研究與業內人士交流后認為,事情并沒那么簡單。

半導體依然唱主角

北交所推出的時間節點非常關鍵,它是在科創板兩年之后,而且是在科創板運行良好的背景之下推出的。換句話說它是科創板作為改革“試驗田”,取得成功之后,推出的科創板的深化版。

盡管北交所母體是新三板,但從《北京證券交易所有關基礎制度安排向社會公開征求意見》可見,有很多制度框架脫胎于科創板,從制度設計層面,它是科創板的深化版;從公司的成熟程度,它是科創板上市公司的Pre版。總起來看,二者是代際遞進關系。

而且,二者所側重的領域,也有相當程度的類似。北交所側重的是所謂的專精特新企業,北京市經信局副局長王磊對媒體稱,專精特新企業通常專注于某一細分領域,在國內甚至全球都有較高的市場占有率,是國家產業硬實力的體現。而從領域來看,主要集中在新一代的信息技術、人工智能、生物醫藥、智能制造等高精尖產業領域。這一表述與科創板專注于“硬科技”類似。

由此看來,如果我們要預測未來北交所對半導體行業的影響,從科創板切入來看北交所是最直觀的角度。

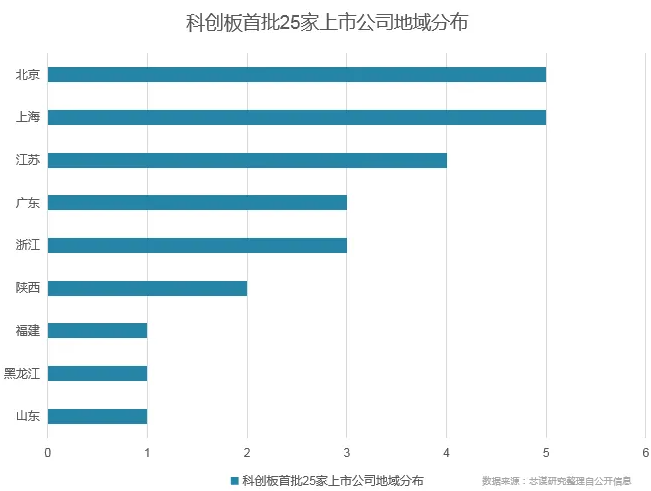

盡管科創板首批上市的25家企業中沒有多少半導體企業,因為這些企業的入選通盤考慮了很多因素,基本面之外還綜合了地域,行業等因素,可謂用心良苦,僅僅以地域來看:

但經過兩年的實盤操練,真金白銀的投票,哪個地方,哪個行業的選手撐得起頭榜排面?下面是最近的科創板股票市價總值排名前十。

圖源:上交所官網

其中5家企業屬于半導體行業,4家是上海企業,當然地域之爭是另外的話題了,在此我們不做展開。在資本市場,市值即實力。目前科創板的集成電路公司涵蓋了上游芯片設計、中游晶圓代工及下游封裝測試全產業鏈,同時兼備半導體材料和設備等支撐環節。綜合各方面來看,半導體是當之無愧的科創板第一品種。

從高成長性、硬技術含量,再從科創板的現狀來看,半導體行業絕對不能忽視。

北交所的雄心

之前新三板沒有取得預期目的,現在推出北交所,這是北交所不會再蹈新三板覆轍的信心的體現。這幾年發生了什么,是什么給了北交所信心。

要回答這個問題,還需要從科創板來看。

科創板的紅火,但凡是個股民就能感受得到。從換手率看,今年前5個月,科創板日均整體換手率為2.56%,高于同期主板、創業板換手率水平。這說明科創板交投活躍,上市的公司能融到錢,買股票的股民能賺到錢,已經形成投融正循環。

今年6月科創板兩周年時,在第十三屆陸家嘴論壇上,中國證監會主席易會滿給出一組數據,截至5月底,中國科創板上市公司282家,總市值近4.1萬億元;科創板IPO融資3615億元,占比超過同期A股IPO融資總額的四成。剛成立兩年的小弟,生生從幾個老大哥手里奪得四成IPO份額。

科創板之所以能夠形成良好的正循環,不僅僅是因為這個板,最關鍵的是上市公司質地更硬了,市場更認可了。易會滿用數字描述了科創板的“硬科技”成色,2020年,科創板公司研發投入在營業收入中占比的中位數為9%;研發人員占公司人員總數的比重平均為28.6%;公司平均擁有發明專利104項。2020年,科創板上市公司凈利潤同比增速高達59%。

半導體行業尤其高度景氣,伴隨著行業強周期與國產替代相交織,截至8月31日,A股85家半導體公司中,共有9家營收規模實現倍數增長,74行業家實現凈利潤正增長;81家實現盈利,僅有4家虧損。85家半導體公司上半年營業收入同比增長率均值達73.53%;歸母凈利潤同比增長率均值達205.49%。

沒有這些上市公司良好的基本面,再好的市場設計,也只能炒個寂寞。美國納斯達克之所以能夠成功,制度設計之外,更關鍵的還是有巨量的運營良好的企業。隨著近些年中國經濟質量的提升,企業質地大為改觀。以硬技術行業為例,中國企業進入特斯拉供應鏈,蘋果供應鏈,華為供應鏈的企業越來越多。說一個直觀感受,你上次買到質量出現問題的商品是什么時候?是不是已經很遙遠了。對于中國制造,質量已經不成為一個問題了,這間接體現了我們的經濟質量,公司的成色。

當然有些改變是剛剛才發生,還記得在2019年科創板初期,一位專注于半導體投資的投資人有多家標的登陸科創板,這些公司市值被爆炒,他一邊慶幸,一邊擔心,“股民被市場教育是免不了的,有些公司也逃不掉退市的命運。”但兩年后,在行業強周期與國產替代的加持下,半導體整體走強,股民被血洗、公司退市的悲劇并沒發生。

良好的基本面,使得現在的北交所不是多年前的新三板可比。科創板能成功,北交所自然也能成功。

北交所與科創板競爭

對于需要上市的半導體企業來說,北交所的設立增加了一條上市可選擇渠道。據芯謀研究了解,目前已有半導體公司開始研究北交所上市規則,但也有不少半導體創業型公司對北交所成立的關注度并不高。有朋友認為,半導體企業的融資需求量較大,目前看北交所不太適合半導體企業上市,還需要等其具體定位和實施細則出來,方能判斷北交所對半導體企業的價值。

如今不少半導體企業深受資本熱捧,估值普遍較高,且科創板目前運作良好,不少從業者表示,半導體企業首選上市還是以科創板為主。

以目前的經濟質量,以及北交所的高規格,北交所必須要獲得成功。因而科創板和北交所一定會出現差異化發展,小型企業、早期項目選擇北交所上市,對于科創板來說,有被分流的可能。

當下,科創板對企業的“科創”屬性要求已經有所提高,不少泛半導體企業懷著科創板上市的夢想,在科創板門口排隊,甚至只能干流口水,半導體細分領域較多,存在一些細分領域的“隱形冠軍”,盡管資質非常好,但市場容量較小,企業營收規模也小,估計它們就是北交所的菜了。

不過,未來北交所的流動性有待觀察,中國資本市場有1.8億個人投資者,個人投資者的參與,對于市場流動性至關重要。 之前新三板投資者500萬的入市門檻是個很大的障礙,目前來看北交所的門檻會有一定程度的降低,科創板漲跌幅是20%,入市門檻是50萬;北交所漲跌幅調整為30%,那么入市門檻會是多少,這直接關系著流動性。

之前新三板效果不理想,主要是因為流動性不足。存在新掛牌企業股份改制滯后,投資者數量偏少,做市轉讓制度缺陷,投資者信息收集成本高等問題。這造成了新三板流動性較差的癥結,讓企業和投資者都難以實現各自目的。

流動性不足,表面看是入市門檻太高導致,但實質是當時公司質地良莠不齊所致,國家不得不提高投資者門檻,來保護更廣泛的投資者。在目前經濟質量改善的前提下,如何調整進入門檻值得關注,這也是企業選擇在何地掛牌的一個考量。

結語

在我們的經驗中,一項改革試點,只要條件成熟,強大的國家意志之下必須要獲得成功。同時這意味巨大的機會,半導體企業要不要搭乘北交所的快車,幾乎就是一個不值得去考量的問題。尤其那些市場容量有限,市值空間有限的泛半導體企業,北交所是一道必選題。證券市場是一個相對開放與廣闊的平臺,對于準備上市的企業而言,除了專心做企業以外,需要根據企業自身的發展目標和訴求,就上市地點、板塊的選擇等問題進行仔細考慮與衡量。