從2020年底開始,缺芯問題就成為汽車行業的最大挑戰。去年1月以來,沒有因此被迫停產或減產的整車廠寥寥無幾。芯片短缺不僅導致汽車行業產出減少,消費者購車成本增加,還影響到了依賴貨運卡車的運輸行業,繼而影響到全球物流成本,甚至還干擾了眾多開發自動駕駛乘用車或者卡車的科技企業,汽車行業缺芯危機成為全球供應鏈乃至疫情中維持世界經濟發展的焦點。因此,了解這場汽車芯片短缺的來龍去脈,缺芯危機何時緩解以及該怎么解決,是業內人士以及半導體和汽車產業相關人員的必修一課。

缺芯的緣由

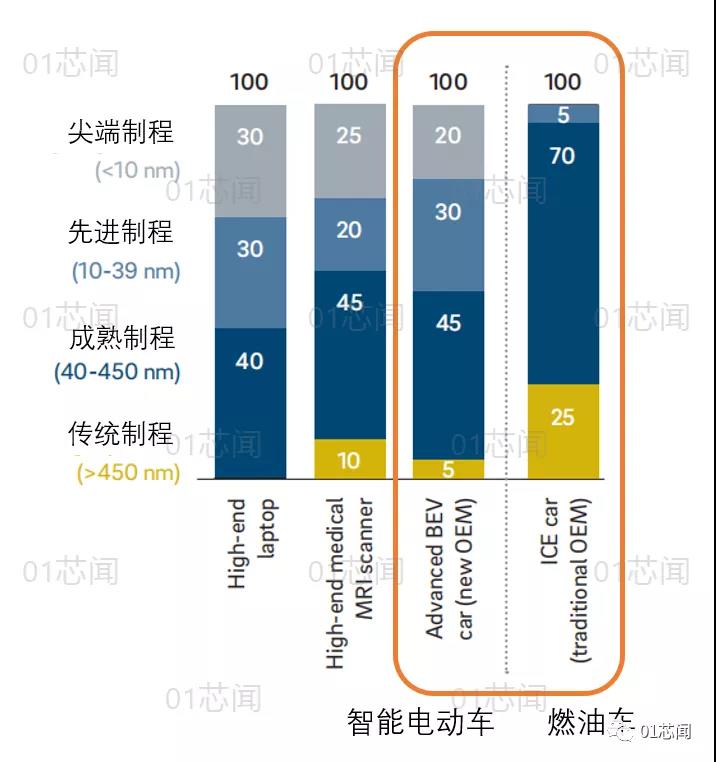

汽車芯片采用的前道工序工藝仍然為40納米以上的成熟工藝和傳統工藝,這兩者占到燃油車用汽車芯片95%。這些芯片產品主要包括汽車分布式電子架構中用到的各類微處理器、電源芯片、數據鏈芯片和接口芯片等。智能電動汽車的出現使得先進制程和尖端制程的芯片用量大增,但是考慮到當前智能電動汽車的市占率,汽車產業對芯片的需求還是以成熟工藝和傳統工藝為主。

汽車行業對芯片制程的需求(來源:羅蘭貝格)

生產端

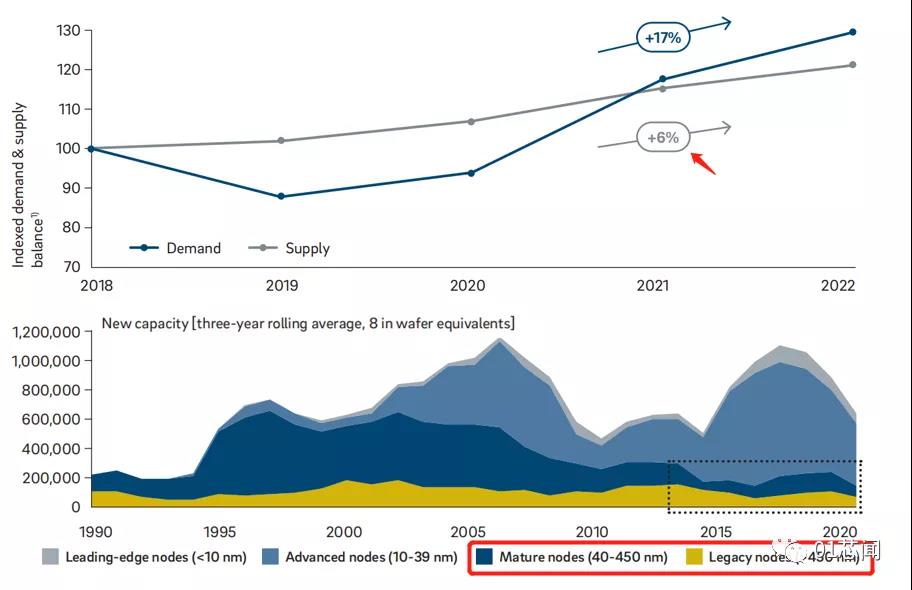

在生產端, 半導體產業的產能擴充比較謹慎,年增長率只有6%左右。晶圓廠資本支出集中在40納米之下的先進制程和尖端制程,并且為12寸產線,這部分的年復合增長率在2020-2022年達到26%。而對于汽車芯片所依賴的成熟制程和傳統制程晶圓生產線,半導體供應商的擴產更為保守,例如傳統制程的產能增長速度中只有2%。

對此英飛凌科技首席執行官Reinhard Ploss解釋到,汽車行業習慣于用低價采購芯片,導致(半導體供應商)沒有動力擴大產能。安森美半導體首席執行官 Hassan El-khory也有類似的表述,整車廠大多采用Just-in-Time準時化管理模式,要求芯片供應商被動的配合——半導體廠商花幾年時間,幾億到數十億美元建立的芯片產能,可能在生產前30天時間被整車廠取消訂單。因此,半導體廠商對產能的擴充慎之又慎。

以筆者的經歷為例,管理層不僅要求擴產的投資回報率ROI在18個月之內,并且要求產品線經理對客戶需求預測的信心水準(Confidence Level)在80%以上,否則寧愿放棄從客戶額外需求中可能獲得的收益。即使同意投入,也至少要每半年或每個季度審查客戶需求是否仍然存在。如果情況有變,需要立即施行應急計劃,包括且不限于找到替代客戶、轉移產能至其他產品或產品線、取消擴產計劃等。

半導體行業總產能的變化,以及成熟制程和傳統制程歷年來的擴充情況 (來源:羅蘭貝格)

其次,生產汽車芯片的產線大多為8寸線(甚至有6寸線),產線建立時間較早,折舊基本完成,因此晶圓生產成本較低,再投入建設新的8寸晶圓廠并無成本優勢,因此8英寸晶圓的產能在5年平均年增長率僅為3%。雖然有的半導體IDM將汽車芯片的生產轉移到老舊的12寸產線上意圖提高產能并獲得規模效應,但是產線調試、產品驗證(半導體供應商處和汽車客戶處)和產能爬坡都需要較長的時間,緩不濟急。

再次,一些存量8寸線和6寸線也在轉型生產化合物半導體如碳化硅或者氮化鎵,進一步減少了硅芯片的產能,這也直接或間接影響了汽車芯片的生產。

臺積電Fab2在2015年從硅傳統制程轉為代工6寸硅基氮化鎵芯片,并在2021年擴充為8寸代工線 (來源:互聯網)

最后,得州寒潮、馬來西亞因疫情關停封裝企業、瑞薩工廠大火等黑天鵝事件進一步打擊了供應鏈極長的半導體產業,使得需要成千上百芯片正常供應才能按期生產的汽車行業不得不忍受芯片供應鏈中最短的那塊木板的桎梏。

消費端

在消費端,2020年以來半導體需求猛增,增速達到17%,遠遠超過產能的擴充速度。原因主要是疫情導致的居家辦公極大的促進了對個人電腦和云計算/存儲的需求。與此同時,2020年整車廠取消大批芯片訂單,使得晶圓代工廠和半導體IDM將產能,特別采用先進制程的汽車微處理器芯片的產能,轉移到給消費電子和數據中心等。

但是2020年下半年汽車市場的回暖遠遠超過汽車行業的預期,整車廠試圖恢復之前規劃的汽車產量,并加大芯片用量更大的電動汽車的投資。因此,對汽車芯片的需求在2020年和2021年演繹了一場V形復蘇,甚至超過了疫情前水平。但是之前劃撥走的產能卻沒有恢復,這導致半導體供應鏈各方汽車芯片的庫存都遠低于正常水平。這導致了芯片采購部門的過度訂購(Double Ordering),甚至客戶間的短缺博弈,由此產生的牛鞭效應(bull whip effect)使得半導體供應鏈的每一級都或多或少放大訂單需求,造成了短期內需求的快速增加。

汽車芯片每月銷量變化(來源:SIA)

此外,汽車芯片因為整車廠強大的議價權導致采購價格低、采購條件苛刻,同樣的產能若供應給其他客戶則可以獲得更高的利潤。因此,半導體廠商和晶圓代工廠沒有動力主動生產和供應汽車芯片,直到多國政府部門介入。這些原因疊加在一起,共同導致了這次歷史性芯片短缺問題。

缺芯何時緩解

對于這場芯片短缺何時緩解眾說紛紜,英特爾首席執行官Patch Gelsinger認為芯片供需平衡可能要到2023年才能實現,英飛凌Ploss也認為這場危機在2022年還將持續。同時,有產業觀察者表示芯片市場將在2023年實現軟著陸,回到“金發姑娘”地帶。芯片業投資者中也有人認為今年第三季度芯片產能增速和芯片銷量增速將出現交叉點,缺芯情況會有所緩解。無論如何,沒有人有水晶球可以準確預測未來,但是一些數據和指標可以幫助我們分析半導體供需情況,幫助判斷芯片危機何時緩解。

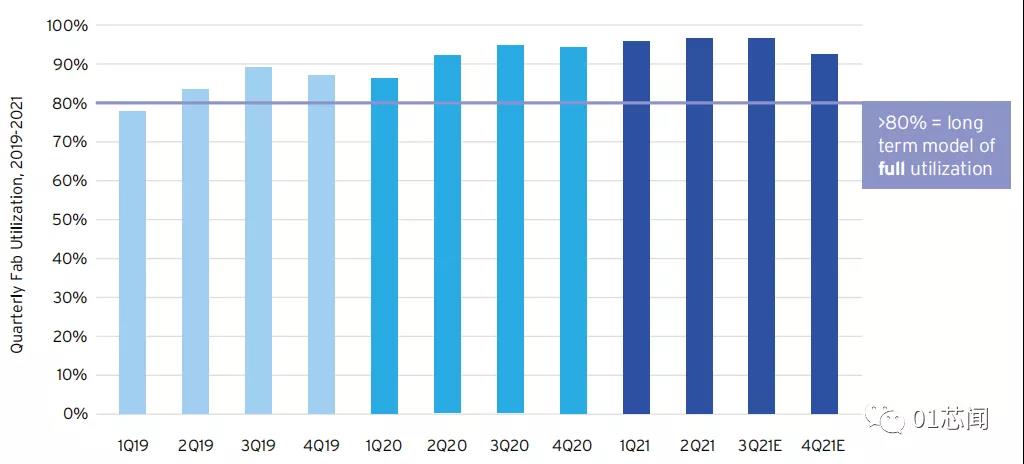

產能利用率

半導體IDM和晶圓代工廠的前道工序產能利用率是一個重要的生產端指標,表明某個時間段生產線上產出的晶圓總量與產線安裝產能的比例。半導體供應商通常在季報中或其后的財報電話會議中提供該數據,根據芯片產品一般生產周期,這個數據可以反映未來3-4個月時芯片的供應情況。

一般來說,產能利用率在80%以上就算是晶圓制造產線得到比較充分的利用。但是自疫情以來,這個數據一直在90%以上,有的晶圓廠接近100%,甚至個別產線通過高強度加班生產,產能利用率達到100%以上。然而太剛則折,產能利用率遲早會回到正常水平。因此,這個指標可以判斷短期內芯片供應情況。

2019年以來的晶圓生產線產能利用率 (來源:SIA)

芯片庫存水平

芯片庫存水平是另一個在半導體公司季度財報中會提及的數據,一般可以通過Days Sales of Inventory (DSI)庫存周轉數據來了解。半導體行業是一個周期性行業,通常走勢為行業景氣,營收增加、庫存減小。繼而營收增長速度到頂后開始減慢,但是隨著廠商擴產,庫存增加。隨后芯片逐漸供過于求,價格下跌,營收減少,行業進入低谷期。半導體企業也隨之暫停擴產或者淘汰落后產能,等待銷量增加速度超過生產速度,消化庫存。最后因為芯片消費量的增加,行業又轉入景氣。

因此,出現營收增速減緩或者持平,但是庫存增加就可能是需求已經見頂而產能逐漸趕上的跡象。例如,在芯源系統(MPS)近期的季報中,庫存周轉天數增加到134天,公司管理層認為2022年底將達到供需平衡(詳見《了解芯源系統MPS的現狀與未來,從季報出發(上)》)。

5家半導體領軍企業(瑞薩、NXP、英飛凌、意法和德州儀器)的庫存周轉和營收變化情況,營收增減率為橫軸,庫存周轉率為縱軸(來源:日經中文網)

除此之外,還可以參考Garnter的半導體供應鏈庫存追蹤指數,目前最新的數據為2021年第3季度的0.90,較上季度0.88有所增加,進入適度短缺區。

芯片價格ASP和交期Lead-Time

這兩個數據通常不會在財報中直接提供,但是在財報電話會議中經常會被提及,也是了解芯片供需情況的重要指標。例如,在納微半導體近期的財報和投資者大會中,公司管理層就提到其氮化鎵芯片的交期沒有變化,仍舊是12周,說明臺積電作為納微的代工方,硅基氮化鎵的產能仍然能夠滿足納微的需要(詳見《納微半導體的第一份財報》)。

美國聯邦儲備銀行經濟數據庫也提供半導體和其他電子元件制造業的生產價格指數PPI,可供了解芯片價格變化趨勢。此外,一些代理商也能提供交期的匯總情報,如安富利的Abacus交期指南。

半導體和其他電子元件制造業的生產價格指數(來源:FRED)

產線擴容

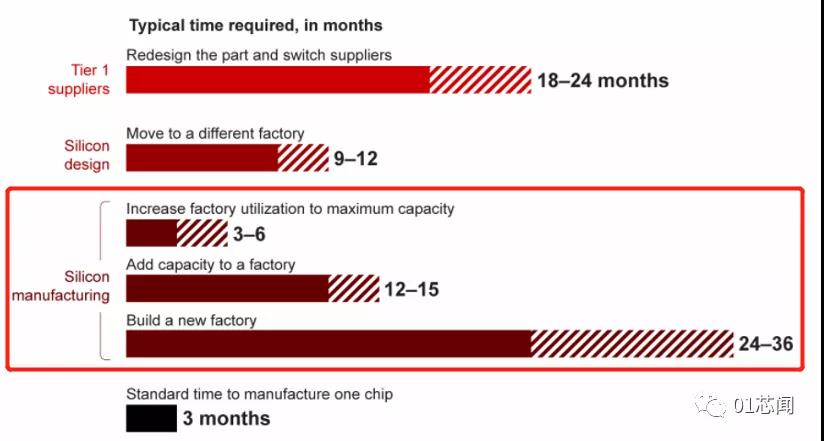

半導體前道工序是目前芯片短缺的主要瓶頸之一,因此,任何重要的晶圓制造擴容都會在未來影響芯片的供應。按照項目大小和投資多寡,前道工序的擴產動作包括建設嶄新的晶圓生產線,在現有產線上通過購買設備擴容,或是增加人力,提高現有產線的產能利用率。在目前產能利用率高企的情況下,前兩者成為主要的擴產手段。

現有晶圓產線提高利用率,增加產能,以及建設新晶圓生產線所需的時間(來源:貝恩資本)

但是無論是建設新晶圓生產線或是購買設備擴充現有產線,都會涉及到固定資產投資,內部審批嚴格。即使獲得批準,目前半導體設備交期也動則半年以上,加上安裝,調試和試生產所用時間,耗時更長。建設全新晶圓生產線或是購買設備擴容平均所需的時間為2-3年和1-1.5年。

例如,筆者負責過的某款IGBT產品推出后性能頗為優秀,終端客戶需求超過預期,但是產能是按照之前客戶的預測來投資的。經過制造流程分析,某一工序為產能短板,只要購買一臺晶圓片鍵合機即可把每周晶圓產量WPW增加50%。但是,這臺設備交期在9-10個月以上,加上前期的內審、撥款、合同擬定、下單,以及后期所需的工程服務時間,至少15個月以內產能還只能維持原有水平。因此,與前面幾個指標相比,各大半導體領軍企業和主要晶圓代工廠的擴產消息只能提供中長期供給端數據。

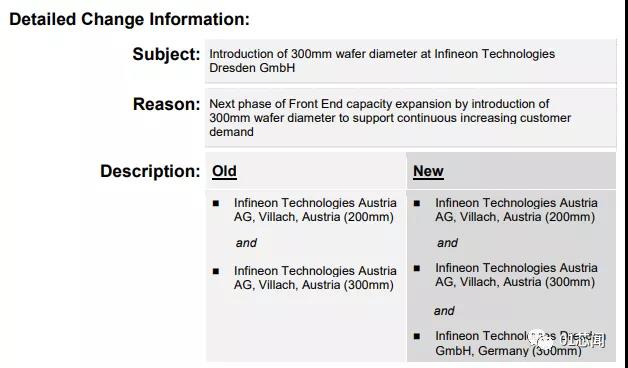

不過,半導體企業公布的產品/工藝變更通知(PCN)能夠提供中短期內產能的信息。例如,英飛凌2020年6月發布的一則產品/工藝變更通知中,就提到OptiMOS 5系列產品將在3個月后開始從德累斯頓12寸晶圓廠出貨,這意味著該產品產能有潛力在短期內大幅提高。

英飛凌2020年關于OptiMOS 5的產品/工藝變更通知中提到的產品主要變化 (來源:英飛凌)

終端需求

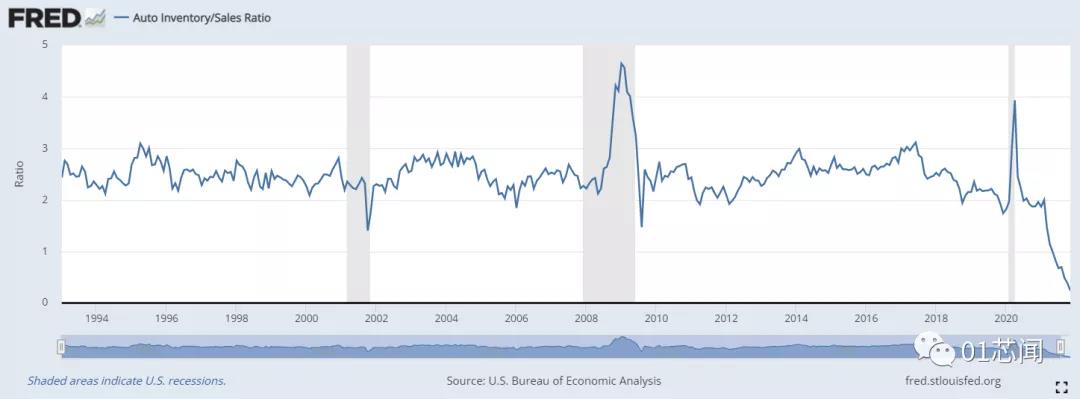

汽車銷量反映了汽車芯片的終端需求,如果這個數據還保持增長趨勢且增速未見減緩,則意味著短時間內對汽車芯片的需求還將高企。這個也可以通過美國聯邦儲備銀行經濟數據庫中的汽車存貨與銷量之比來了解。這個指標歷史平均為2-3之間,但是最近的2021年11月數據只有0.24。

美國汽車市場存貨與銷量之比(來源:FRED)

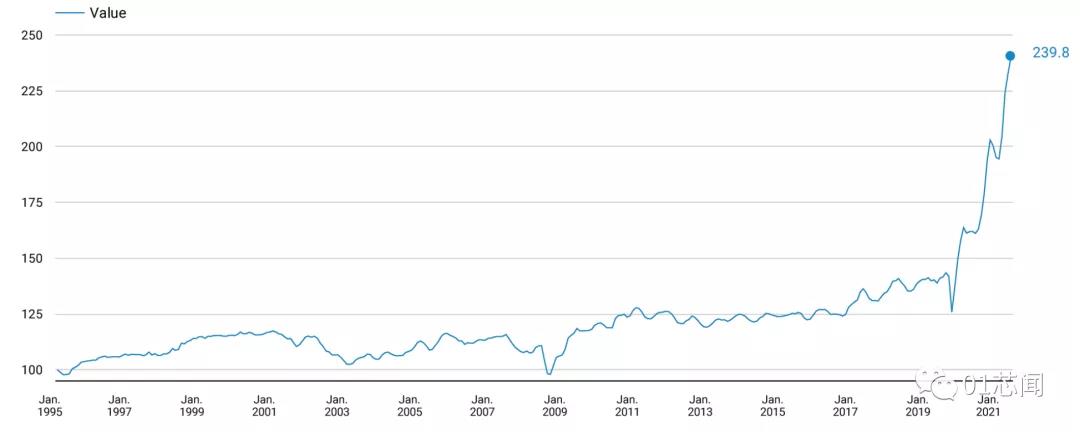

另外,還可以參考每半月更新的曼海姆二手車價值指數(Manheim Used Vehicle Value Index),這也是方舟投資(ARK Investment)常用來分析汽車芯片需求狀況的指標。

曼海姆二手車價值指數(來源:Cox Automotive)

如何緩解

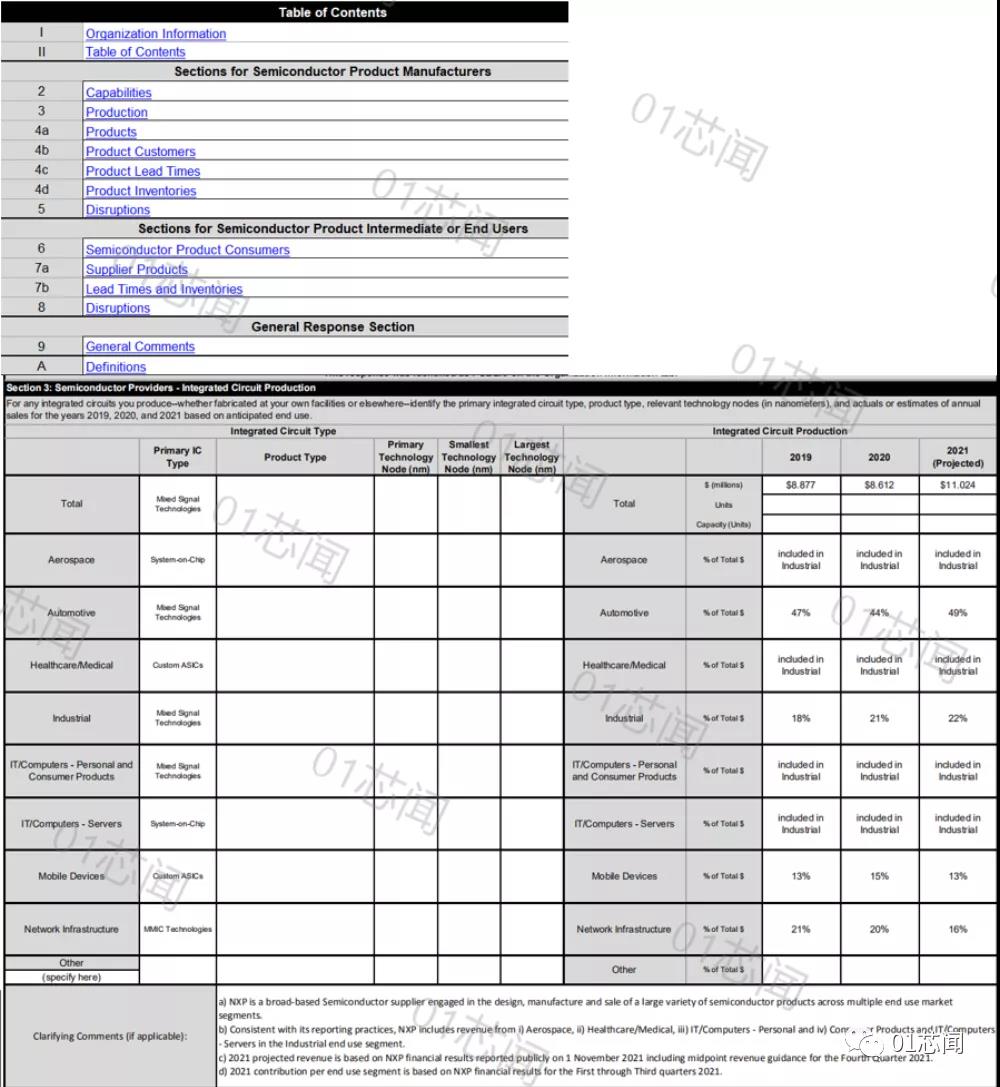

去年11月初是美國商務部向半導體企業索要其產品類型、制程與產能、庫存、供應鏈等企業內部信息的最后期限。根據美國商務部下轄工業與安全局公布的信息,有上百家產業鏈相關企業提交了要求的資料,其中包括高通、蘋果、臺積電和思科等大部分行業重要參與者。雖然涉及企業商業機密的信息不對公眾顯示,但是在透露出的信息中,一些企業給出了自己的看法。

美國商務部要求半導體相關企業提供的信息,以NXP公開的信息為例(來源:US BIS)

安森美半導體認為短期方案在供應鏈方面,需要解決因港口貨物堆積和海關清關冗長導致的原材料和設備交期延誤的問題。中長期則需要降低代理商處庫存,提高半導體企業自身庫存來應對終端客戶的過度訂購。同時建議美國商務部鼓勵芯片供需雙方簽訂長期供應協議(LTSA),降低半導體供應商擴產風險。另外,美國政府需要通過財政和稅務手段來刺激半導體企業在美國本土的投資。

除此之外,高通也提出政府需要加強專利和知識產權保護,探索多種政策和監管工具用以刺激半導體技術的多方技術授權。并且加強理工科教育(STEM)和改變高技術移民簽證來增強半導體產業人才儲備。

作為一家歐洲企業,英飛凌建議改變汽車行業常用的準時化管理(Just-in-Time),采用一個協作平臺取而代之。在該平臺上,需求信息可以匿名分享,類似德國ZVEI 工作組和歐盟資助的 SC?半導體供應鏈項目。

汽車行業中重要的一級零件供應商大陸汽車則提出需要將汽車芯片占半導體總產能的比例從5%增加到8-10%,并擴大40-180納米的成熟制程的產能。

反本溯源,各個利益相關方對如何緩解汽車芯片危機緩解都有自己的利益訴求。但是無論如何,加強自身技術實力,促進供需雙方良性溝通,建立長期合作關系,杜絕機會主義,是各方都可以開始實施的行動。