本文來自方正證券研究所2022年4月05日發布的報告《半導體周期處于什么階段?還缺芯嗎?》,欲了解具體內容,請閱讀報告原文,陳杭S1220519110008

國產替代帶來的半導體成長還處于早期階段,國產板塊的空間巨大!

半導體的研究框架分為兩個階段:2018年之前,和2018年之后。

2018年之前,全球包括中國大陸都遵循一個半導體研究框架:基于供需的庫存周期與創新周期的雙波疊加模型。 2018年之后,中國大陸半導體研究的底層邏輯已經發生重大變化,已經脫離了全球傳統框架,決定國內半導體產業發展的主要矛盾已經從供需變成了國產替代。

為此我們提出了半導體研究的三波疊加:

1、短期看:價格周期,又稱為庫存周期,由供給主導,一般為2年左右

2、中期看:創新周期,一般由3~5年的底層創新驅動,比如4G、5G、智能手機、智能電車

3、長期看:國產替代,這是中國半導體公司的最主要矛盾和未來增長的核心驅動力,預計將維持10年左右。

結論是:

一、按照庫存周期律:由于臺積電/三星/Intel都在先進工藝14/7/5在最近兩年投入巨額capex,而以大陸為主的晶圓廠主要擴產在成熟工藝,所以根據供需的匹配關系,后續芯片庫存將陸續出現三個拐點:

1)先進工藝12寸的芯片(14/7/5nm),將在2022年上半年逐步出現緩解,原因是全球巨額CAPEX+手機/電腦需求疲軟。

2)成熟工藝12寸的芯片(28/45/65nm),將在2022年下半年逐步出現緩解,但是跟智能電車相關需求的拐點會晚半年~1年。

3)成熟工藝8寸的芯片(130/90/mos/IGBT/SiC),將在2023年逐步出現緩解,因為能源革命的需求還處于早期,產能擴充進度因為設備交期延期而延后。

二、按照創新周期律:2008年~2018年十年的智能手機大周期又分成了3/4G大周期和5G小周期等多個創新周期疊加,目前創新已經由手機轉移到電車為抓手的能源革命,又分為兩個階段:油車電動化+電車智能化。

1、電動化:電動化最大的增量是電控,電控中最大壁壘和成本來自于功率半導體。

1)傳統硅基:IGBT和傳統MOS,將持續在中低壓和傳統場景占據主導地位。由于缺芯疊加行業景氣度加速,新能源相關的IGBT和MOSFET將迎來機遇期。

2)碳化硅:SiC將在高壓平臺和高端應用場景發力。外延、襯底、制造、設備、IDM領域都將迎來行業景氣+國產替代+份額提升的三重推動。

2、智能化:

1)傳統座艙:本質是手機的衍生,是非實時操作系統在三屏合一趨勢下的場景擴張,傳統SoC廠商將繼續主導座艙市場,目前主要玩家還是集中于海外巨頭。

2)智能駕駛:本質上全新的異質計算架構,實時操作系統將結合FPGA+GPU+ASIC+CPU異構芯片,共同實現無人駕駛,目前對半導體供需影響還處于早期階段。

三、按照國產替代:2020年~2030年是我國又一次大級別的產業升級,從傳統的OEM/拼裝/貼牌,到核心半導體元器件的產業轉移,2018年之后的科技封鎖加速了這個過程,國產化逐步深化,分為四個階段:

1)國產1.0:2019年5月,限制華為終端的上游芯片供應,目的是卡住芯片下游成品,直接刺激了對國產模擬芯片、國產射頻芯片、國產存儲芯片、國產CMOS芯片的傾斜采購,這是第一步。

2)國產2.0:2020年9月,限制海思設計的上游晶圓代工鏈,目的是卡住芯片中游代工。由于全球晶圓廠都嚴重依賴美國的半導體設備(PVD、刻蝕機、離子注入機、測試機等),海思只能轉移到備胎代工鏈,直接帶動了中芯國際等國產晶圓廠和封測廠的加速發展。

3)國產3.0:2020年12月,中芯國際進入實體名單,限制的是芯片上游半導體供應鏈,本質是卡住芯片上游設備。想要實現供應鏈安全,必須做到對半導體設備和半導體材料的逐步突破,由于DUV不受美國管轄,此階段的關鍵是針對刻蝕等美系技術的替代。

4)國產4.0:零部件、原材料、EDA/IP,面對繼續的科技封鎖,在半導體前道核心工藝設備/材料的自給化加強的基礎上,會衍生到設備上游零部件和材料上游原材料。

半導體設備:將在2022年實現1-10的放量,優先關注成熟工藝國產化設備(130/90/65/40/28nm)。

芯片材料:將在設備后,接力進行0-1的突破,優先推薦黃光區材料和具備材料上游制備能力的相關公司。

EDA/IP:將登陸資本市場,成為底層硬科技的全新品類。

設備零部件:國產化的縱向推進使得產業地位凸顯,板塊將迎來歷史級的發展窗口。

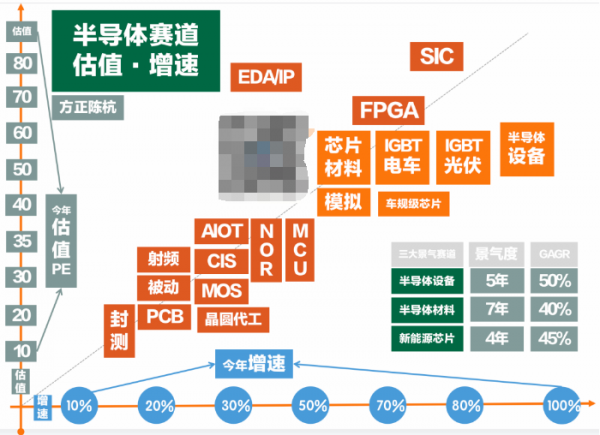

建議聚焦以國產化為核心的半導體細分板塊:半導體設備、半導體材料和原料、設備零部件、EDA/IP、車規級芯片、FPGA、CPU/GPU等。

風險提示:1、國產晶圓廠進度低于預期;2、下游需求低于預期;3、國產化上游進度低于預期。