自2015年實現破冰以來,中國商業航天的發展已歷七載。七年間,在國家政策的大力推動和支持下,民營航天創業企業大量涌現,國有航天也積極涉獵其中,頻頻出手,共同初步勾勒了中國商業航天的基本格局,也奠定了一定的發展基礎。

航天產業逐步向商業化邁進

作為戰略性高科技新興業態,商業航天是我國從航天大國邁向航天強國的必由之路,是我國經濟發展極為重要的增長點,中國商業航天自2015年政策放開以來進入了快速發展時期。【注】

在創新驅動戰略思想的指導下,2014年10月《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》頒布,首次提出鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設。

隨后發布的《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015~2025)》中明確寫到,支持民間資本開展衛星商業發射、衛星應用等有關領域的增值產品開發、運營服務和產業化推廣。

兩個具有里程碑意義的文件出臺,讓民間資本和民營企業參與商業航天的政策門檻被打破,2015年也因此被稱為中國商業航天“破冰”的元年。

此后,各類優秀創新型企業不斷涌現,為產業發展添加了新鮮血液。既有以星際榮耀、藍箭航天、星河動力、科工火箭等為代表的商業火箭企業,同時還有以微納星空,銀河航天,天儀研究院等為代表的商業衛星企業。據中金報告顯示,截至2018年底,國內已注冊141家商業航天公司。其中民營航天企業123家,占比87.2%。作為國有航天體系的有效補充,民營公司主要深耕微小衛星制造以及分系統及零部件領域。

在商業航天的全球競賽中,藍色起源、Space X、One Web 等無疑暫時處在第一梯隊。中國企業面向太空的拓展,已形成縮小與強者差距的追逐游戲。

高科技屬性盡顯

發明專利、實用新型專利

合計占比超9成

航天產業素以“高精尖”著稱,自然離不開專利的申請與應用。從天眼查研究院對航天相關企業的專利數據分析結果來看,發明專利、實用新型合計占比超過了專利總數的9成,外觀設計僅占4.7%。

從衛星相關企業來看,專利申請數量快速增長,2015-2021年,7年同比平均增速達到15.2%,其中2020年增速最高,達到25.2%。從衛星專利的分布來看,超6成的專利屬于發明專利、實用新型與外觀設計,占比分別為26.7%與12.3%。

從火箭相關企業來看,專利申請數量保持高增長,2015-2021年,7年同比平均增速達到30.9%,特別是2018年以及2019年,兩年的增速均達到40%以上。從火箭專利的分布來看,近5成的專利屬于發明專利、實用新型與外觀設計,占比分別為27.6%與23.2%。

風險投資

為商業航天企業發展提供發展動力

前沿科技的發展,離不開風險資本的支持。據天眼查研究院不完全統計,截止目前,商業航天相關企業融資事件發生163起,融資金額超400億元;其中,2021年,融資事件合計發生48起,融資金額超100億元。

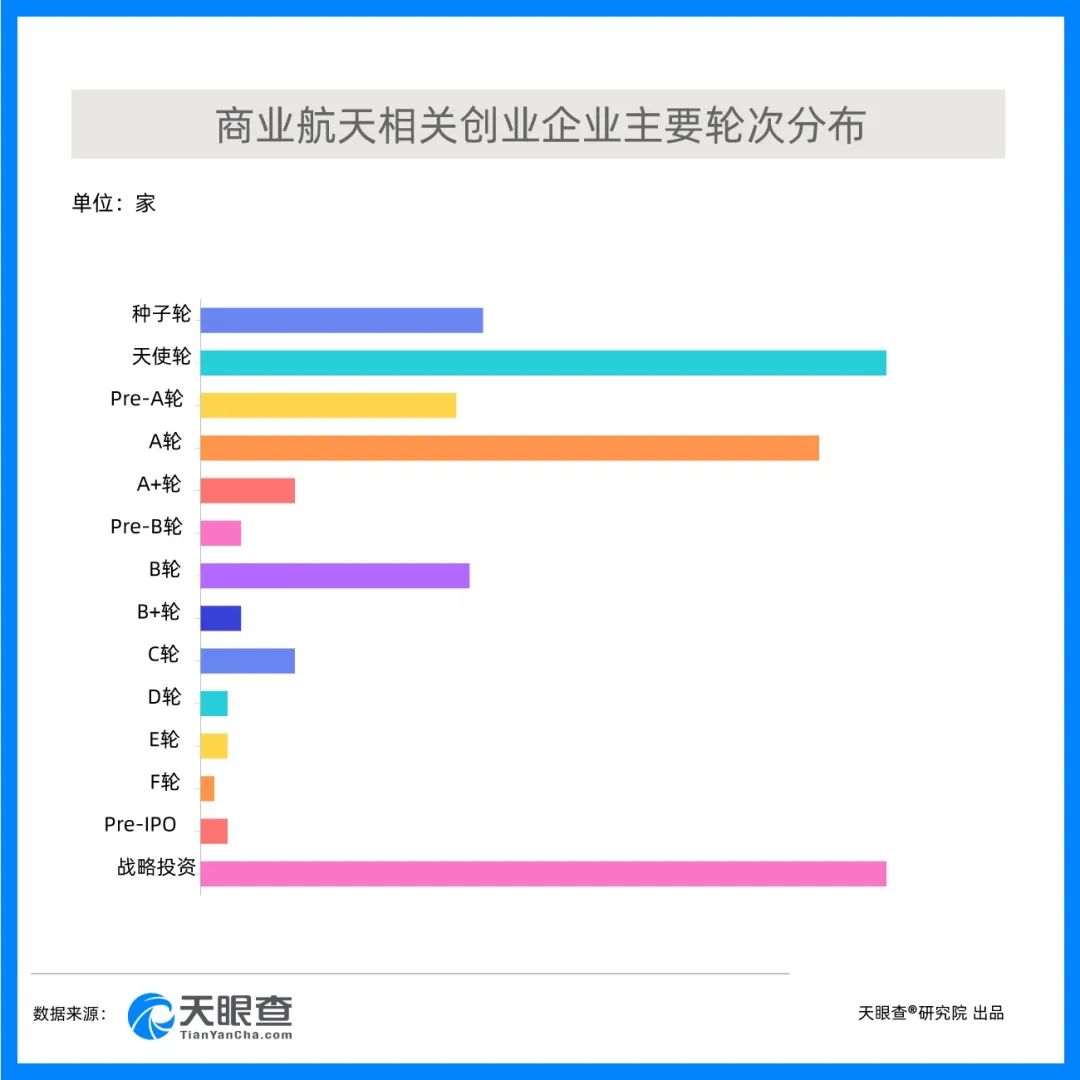

從被投資企業輪次分布來看,企業以早期項目為主,種子輪、天使輪以及A輪融資事件數接近融資事件總數的一半,中國商業航天開啟了競爭新格局。明勢資本“出手次數”位列第一,英諾天使基金位列第二,紅馬資本等同列第三。另外,諸如,Lightspeed Venture Partners、Sequoia Capital等國外知名機構也在積極參與到其中。

北京,擁有全國較為突出的科研、人才資源、完善的政策頂層支持等綜合因素,共同造就了北京市在商業航天領域的優勢地位。從被投資企業的地域分布來看,北京市相關創業企業數量占比40.8%,較排名第二的江蘇以及排名第三的廣東的企業數量優勢明顯,這兩地相關創業數量的占比分別為11.2%,7.9%。

商業航天實現跨越

市場需求是關鍵

經過7年的發展,中國商業航天產業鏈布局漸成體系,從上游的火箭及衛星制造等領域,到中游的火箭零部件生產、衛星測運控系統以及相關的地面設備制造,再到下游的面向企業的應用及服務層面,甚至面向普通大眾的太空旅行、發射搭載服務,正在不斷建設完善中。

商業航天市場涉及的領域也非常廣泛,遠到環境、海洋、氣象等生產端,近到網約車、快遞、外賣等生活端,都能夠從商業航天市場的發展中獲益。面對著巨大的市場機會,廣闊的發展前景,我們更需將對產業的“盲目”熱情轉變為對產業發展理性、冷靜的思考和實踐。

商業航天的競爭正在成為全球航天競爭的主要形態之一。要發揮中國航天的全球競爭力,并在未來太空開發競爭中占據制高點,商業航天的發展具有舉足輕重的地位。