國補退坡,連同特斯拉掀起的價格戰一起,讓車企齊齊陷入是“保價格”還是“搶市場”的兩難境地。另一邊,上游碳酸鋰的價格走勢一波三折,2023年開局,新能源汽車行業依然在挑戰中前行。

回望過去一年,比亞迪逆襲一汽-大眾登上車企年度銷量寶座,從大盤來看,全年新能源乘用車零售達567.4萬輛,滲透率升至27.6%構成車市利好的A面。但在此消彼長的較量中,現實的B面是不少車企加劇了銷量與生存危機,“蔚小理”三家也均未完成曾經定下的年度KPI。

年初各家車企掌門人相繼發出全員信,文風雖各有不同,但核心內容均指向效率與市場。除了復盤與反思,更緊迫的任務是開藥方與立軍令狀。

在多重不確定性中尋找確定性成為行業的主基調。縱觀整個新能源汽車產業,2023年,車企競爭在快速加劇,上游的供應鏈與產能危機仍在繼續。動力電池廠商在激進擴張的同時,也埋下“產能過剩”的隱患。

在一級市場,整車廠的熱度逐漸消減,創業者和投資人的重心開始走向上游,遍布新能源產業中越來越細分的賽道。當資本的耐心不在,自動駕駛的方向也指向量產與落地。對于車企來說,則是狂飆猛進過后,如何回歸到有質量的發展。

01 從電池到輪胎,供應鏈難題還在

2022年,新能源車企競爭與洗牌的背后,離不開供應鏈的穩定與成本壓力。受原材料和物流成本的雙重影響,從動力電池、車載芯片到輪胎,供應商們全都上調了價格。

據不完全統計,寧德時代、億緯鋰能、欣旺達等動力電池廠商的漲價幅度為15%-30%;臺積電、力積電等芯片廠商的漲價幅度為10%-20%;包括馬牌、米其林在內的43家輪胎企業,漲價幅度在2%-5%之間。

從上游供應來看,目前傳導出的信號是這個難題在短期內仍將存在。

自2022年11月以來,玲瓏、賽輪等近40家輪胎企業正式發出漲價通知,漲價時間從2023年1月1日-2月1日,漲幅在3%左右。原因仍是“大宗原材料成本上升,物流成本高居不下,短期內難以得到改善。”

芯片行業也是如此。據中國臺灣媒體《電子時報》報道,臺積電等晶圓代工廠與IDM、部分Tier 1廠商針對2023年代工價格的談判已持續接近一個季度,目前談判已進入尾聲。但據談判結果來看,2023年多數汽車芯片代工價格將上漲。這或將帶動芯片價格上漲。

動力電池占電動汽車總成本的40%-60%,億緯鋰能董事長劉金成在接受未來汽車日報采訪時也表示,“一些重要客戶已經明確提出了價格紅線,超過一定價格就做不下去了。”

從當下趨勢看,動力電池價格有望下降。此前,因為原材料價格飆漲,動力電池廠商紛紛通過向下游轉移成本壓力。受新能源汽車補貼退坡、終端需求減弱等影響,從2022年年末開始,作為動力電池關鍵原料,電池級碳酸鋰價格開始逐步回落,上海鋼聯數據顯示,2月16日電池級碳酸鋰均價下跌1000元/噸至46.3萬元/噸,較去年11月中旬59萬元/噸的歷史最高均價累計下跌超10萬元/噸,跌幅接近24%。

02 車企降本增效,但研發投入翻倍

從高階智能駕駛、800V電子電氣架構,到激光雷達、CTB電池等技術,能夠看到的是,在智能汽車時代,核心技術是拉開差異化競爭的關鍵。

為了占領技術高低,車企在持續推高研發投入。2022年前三季度,比亞迪、蔚來與理想的研發投入較2021年同期均實現了翻倍式增長,長城、長安與小鵬的研發投入也增長50%以上,比亞迪和上汽集團的研發投入連續兩年超百億。

自動駕駛是小鵬的核心標簽,其計劃將在2023年之后的五年持續進行高強度的研發投入,每年的研發投入都會超過60億元。

蔚來從子品牌、手機到手表,推動業務擴張的同時研發投入基本會保持在每季度30億元左右,即全年將達到約120億元的水平。

理想除了推出純電車型,逐漸從單一爆品向多條產品線垂直切換外,還將補上自動駕駛短板。比亞迪也明確對研發費用加碼,今年投入超過200億元。

不過目前新勢力尚未實現全年盈利,面對市場的激烈競爭,尤其是特斯拉的價格戰,降成本+提效率的手段組合成為破局的方法。

“今年的研發投入不會比去年低,但可能會調整研發方向的分配,提升效率。”有新勢力內部員工告訴未來汽車日報。相比于此前“廣撒網式”的研發,公司會更注重“將資金和精力集中投入,先把一些技術跑出來。”

家底殷實的傳統車企也開始加碼。長安、奇瑞和上汽先后組建超過萬人規模的自主研發團隊。

技術軍備賽愈演愈烈,2023年車企密集推新品的同時新技術也將落地。“從市場需求和車企研發方向來看,城市NOA、高倍率電池、充儲一體式電站等技術有望在今年集中落地。”一位行業人士判斷。

03 出海熱潮繼續,搶市場的關鍵在人

2022年,比亞迪豪擲50億買船,蔚來出海挪威,車企扎堆進軍海外市場,尋找第二增長曲線。

李斌明確表示蔚來出海是一個長遠規劃,而何小鵬在2023年初的內部總結會上透露,小鵬也正加速向海外市場擴張,并計劃今年推出兩款海外車型。

得到Apollo注資后,有接近威馬汽車的人士告訴未來汽車日報,威馬正計劃在中東設立合資工廠,目前正與沙特政府和相關財富基金做洽談。

西南證券研報顯示,2023年新能源汽車出口量將達到134萬輛,市場規模相當于特斯拉去年的全球交付量(特斯拉2022年全年交付數量為131萬輛)。

但搶占海外市場并非易事。李斌在今年初的內部信中明確表示,逆全球化的趨勢不會反轉,進入全球市場的過程將困難重重。

“目前新能源車企在歐洲、日本等市場處于品牌建設階段,一旦在當地市場出現任何事故,會對品牌形象造成嚴重打擊。”某國產品牌負責出口業務的負責人表示。

此外,作為大宗消費品,如何建立完善的服務體系,對車企的海外團隊也提出更高要求。上述人士表示,從銷售到售后,每個環節都需要大量熟悉當地文化背景、法律法規和消費習慣的員工,“但能勝任的人才還是太少了。”

其介紹,目前除了公司內部派駐,主要是當地招聘。“內部員工不熟悉當地市場,難以勝任一線工作,本土招聘有經驗的成本比較高,比如歐洲要給出高于市場價50%以上的薪資才有吸引力。”

隨著越來越多的車企進入海外市場,搶占市場份額的同時,專業人才的待遇也會逐漸被拉高,上述負責人判斷。

04 整車不再瘋狂,熱錢涌向上游

過去一年,新能源產業無疑仍是投資重地。

IT桔子數據顯示,截至2022年12月6日,中國一級市場新能源行業共計發生285起投融資事件,融資總規模達到1077.73億元,整體呈波動上升的趨勢。其中,共有24筆融資金額超過了10億元。

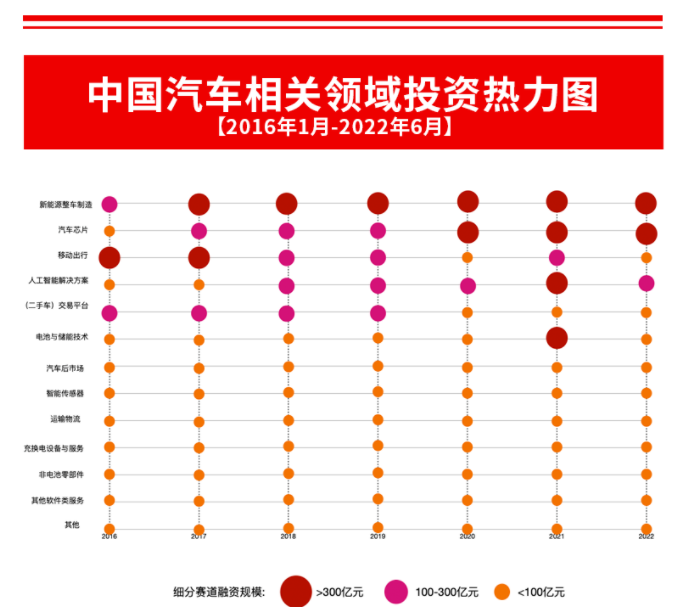

不過隨著造車進入下半場,以及市場逐漸成熟,資本對新能源汽車產業鏈的投資重心也逐漸從整車轉向產業鏈中上游。

中金公司策略師王劍表示,隨著造車新勢力崛起,整車投資窗口期也正逐漸關閉。“但各類新能源車型推出頻率加快,零部件需求集中釋放,有利于產業鏈中上游零部件、元器件。”

2022年全年,中國新能源乘用車滲透率達到27.6%。根據CINNO Research統計數據顯示,風電光伏、儲能與鋰電池成為2022年新能源項目投資的三駕馬車,從資金流向來看,三者的占比分別為36.9%、29.3%和23.6%。

九鼎投資則認為,從一級市場投資角度看,目前整車廠已經沒有投資機會。接下來2-3年,將沿著智能汽車產業鏈往上游走,針對細分賽道,重點關注國產化率較低(大約在5%-10%階段),或者新產品、新技術的滲透率在5%-10%的細分領域。

此外,針對具體標的,考慮維度也包括,核心技術、團隊穩定性以及是否有明確盈利預期。

另一方面,當汽車產業鏈價值分配格局發生變化,整車制造的利潤進一步被壓縮,車企也開始看向上游。比如對整車成本占比最高的單一零部件——電池,從比亞迪、廣汽埃安到長城、吉利,多家車企都先后布局,甚至向更上游的原材料領域試探。

05 電池廠商大躍進,埋下產能暗礁

隨著新能源汽車銷量節節攀升,動力電池需求量不斷上漲。另一方面,動力電池占整車成本的4-6成,為了提升議價權,車企也在陸續引入二供、三供。連帶著出海趨勢,動力電池廠商開始加緊備戰產能賽。據不完全統計,僅在2022年,動力電池領域已公布的投資計劃超過50個,總投資金額近萬億元。從規劃數據來看,到2025年,寧德時代已披露的產能規劃超過675GWh;弗迪電池、中創新航、欣旺達、蜂巢能源、國軒高科的產能規劃目標分別為600GWh、500GWh、500GWh、600GWh、300GWh。

雖然動力電池廠商在擴產潮中實現營收、利潤雙增長,全產業鏈的投資熱度也水漲船高,但產能過剩的風險也逐漸出現。

根據行業機構樂觀估計,到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產能大約在1000到1200GWh。但浙商證券數據顯示,到2025年全球主要動力鋰電池廠商的規劃產能將達到4335GWh,是預計需要產能的4倍左右。億緯鋰能董事長劉金成判斷,預計最晚后年全產業鏈都將出現產能過剩。

動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬則認為,“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降,加上動力電池企業新建產能釋放,隨之電池供應一定會過剩。”

06 自動駕駛遇冷,前裝量產內卷

2022年,自動駕駛公司在資本市場遇冷。一個明顯信號是,在數量上,2022年的136起融資事件與2021年基本持平,但200億元的融資規模僅為后者的兩成。在二級市場,全球范圍內上市的10余家自動駕駛公司股價更是暴跌超80%。

裁員過冬成為核心主題。一位長期關注自動駕駛的投資人表示,“資本消化不了自動駕駛公司畫的‘大餅’了”,多數投資人的態度也明確指向自動駕駛是否有商業化落地。

另一組數據佐證了這個變化。2022年共有72家自動駕駛相關企業獲得融資,其中包括地平線、黑芝麻智能、速騰聚創在內的數十家被資本追捧的企業均擁有明確的落地場景以及有量產潛力的項目。這也成為自動駕駛公司活下去的關鍵。目前L4級以上自動駕駛在技術落地上難有明確預期,相比之下,L2級技術已經具備商業化規模。L2級別自動駕駛前裝滲透率不斷提升。根據互聯網數據中心IDC發布的《中國自動駕駛乘用車市場數據追蹤報告》顯示,國內L2級自動駕駛乘用車滲透率已從2021年第1季度的7.5%升至2022年第1季度的23.2%。中國汽車工程學會名譽理事長付于武預計,到2025年我國L2、L3級的自動駕駛乘用車滲透率將逼近50%。

“自動駕駛公司都在做技術下放,從L4到L2,先活下來再說。”不過在從業者看來,智能駕駛領域已成“紅海”,隨著越來越多的玩家涌入,“免不了要大打價格戰”。

07 電動化折戟,BBA加碼中國研發

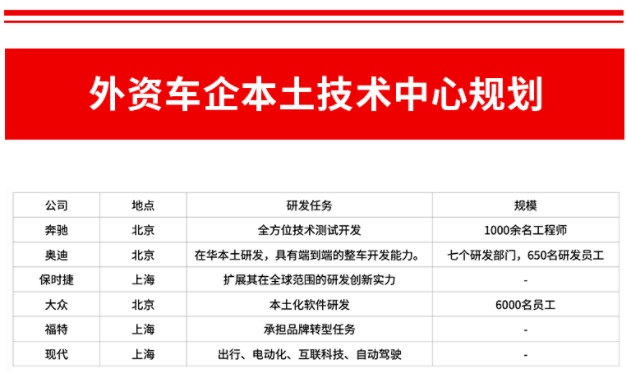

2022年,在燃油車領域風光無限的BBA(梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪)仍未找到快速“通電”的密碼。哪怕是放下身段降價,但無論在銷量還是聲量上,仍不及預期。在智能化上,因為與國內新勢力存在的明顯差距,也讓外資車企加碼中國本地化研發。目前,包括保時捷、奔馳、寶馬等在內的車企都斥巨資在中國成立研發重心和生產基地。奔馳在北京亦莊投建了中國研發技術中心,擁有1000多名工程師。奧迪在北京研發中心主要負責新能源、數字化、自動駕駛方面的工作。保時捷也在上海設立研發中心,改進本地的產品開發。

與此同時,國內市場對智能化的“內卷”也帶動產業鏈優勢。除了自研,近幾年外資車企也不斷加深與BATH(百度、阿里、騰訊、華為)等國內智能化相關企業的合作。圍繞智能座艙等各個環節的需求,國內不少供應商也開始進入BBA的體系。

“新能源汽車的很多核心技術,國內車企的研發速度已經跑在了前面。”乘聯會秘書長崔東樹告訴未來汽車日報,中國交通狀況特殊,外資車企很難獨立發展自動駕駛技術,需要進行本土化合作。另一個信號是,2022年乘用車合資股比已經全面放開,崔東樹認為,隨著中國市場占全球銷量比重越來越大,“未來會有更多財大氣粗的外資車企擺脫合資限制,加碼中國市場。”

敬請關注電子技術應用2023年2月22日==>>商業航天研討會<<