在1納米或更小規格也能保持高導電性體的新材料TMDC

2023年2月,日本產業技術綜合研究所 (AIST)與東京都立大學聯合宣布,已經成功在二硫化鉬 (MoS2) 上形成了層狀材料三碲化二銻 (Sb2Te3),并 制造的 n 型 MoS2晶體管具有足夠的耐熱性以承受半導體制造過程。

一種稱為過渡金屬二硫化物(TMDC)的材料具有二維晶體結構,作為下一代晶體管溝道的半導體材料受到關注,因為它即使在 1 納米或更小的原子層區域也能保持高導電性。然而,公共金屬電極與MoS2界面之間的高接觸電阻阻礙了晶體管性能的提升。

AIST正在參與日本科學技術廳的戰略基礎研究促進計劃(CREST)“原子層異質結構器件的演示和3D集成LSI的原子層沉積工藝的開發(2017-2021財年):Metropolitan I一直在研究與大學的聯合項目中的高性能 TMDC 晶體管。

這一次,研究小組使用 MoS2制造了晶體管,并專注于將Sb2Te3作為其接觸材料。Sb2Te3有很多原子層,原子層通過稱為范德華力的弱鍵結合在一起。它還表現出類似于半金屬的特性(帶隙為 0.2 至 0.3 eV),并且具有約 620°C 的高熔點。

這些特征表明在Sb2Te3和MoS2之間可能形成范德華界面以抑制費米能級釘扎(FLP)現象。因此,確定通過使用Sb2Te3,可以同時實現高耐熱性和低接觸電阻。

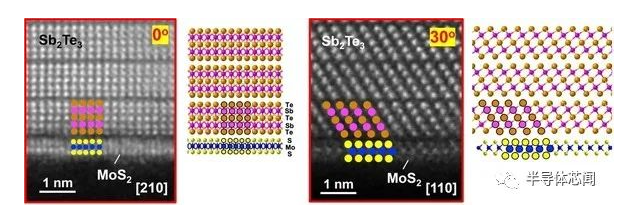

因此,這一次,使用濺射法在單層MoS2上形成Sb2Te3膜。然后,通過透射電子顯微鏡(TEM)確認在Sb2Te3/MoS2接觸界面處形成了范德華界面。

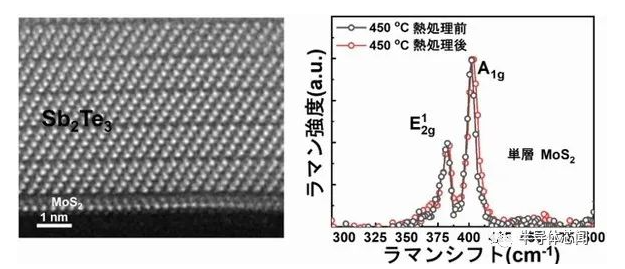

還研究了Sb2Te3/MoS2層壓膜結構的耐熱性。拉曼光譜分析證實,MoS2單層結構在熱處理前后均保持不變。還證實,即使在 450°C 的熱處理后,Sb2Te3/MoS2層壓膜結構也保持良好的結晶度和范德華界面。

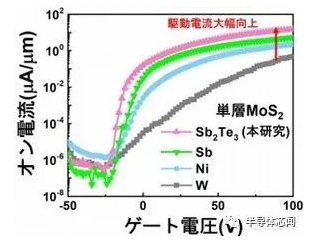

該研究小組還研究了Sb2Te3/MoS2范德瓦爾斯界面形成對晶體管特性的影響。結果發現,具有Sb2Te3電極的晶體管的驅動電流比使用Sb、Ni、W等作為接觸材料時高4至30倍。事實上,當測量MoS2晶體管的接觸電阻時,使用Sb2Te3電極的晶體管的接觸電阻值比使用Sb電極的晶體管低約一個數量級。

未來,課題組將致力于p型TMDC晶體管的低接觸電阻技術開發,旨在通過串聯n型和p型TMDC晶體管來制造CMOS。

臺積電將帶來全球第一個2D納米片晶體管

臺積電工程師與臺灣兩所大學合作,將在今年的國際電子器件會議 (IEDM) 上報告世界上第一個由二維半導體材料制成的納米片柵環晶體管。

硅納米片晶體管或又名納米帶提供改進的靜電控制和相對較高的驅動電流,并在 3nm 制造工藝中實施。

根據即將推出的 IEDM 計劃的亮點,臺積電已經展示了在納米片晶體管中使用過渡金屬二硫屬化物單層作為半導體通道的可能性。在這種情況下,它是二硫化鉬

與硅和自旋軌道耦合相比,這種二維材料可以具有增強的電子遷移率,從而產生自旋電子計算的可能性。

柵極寬度為 40nm 的晶體管在 1V 的 Vds 下產生每微米 410 微安的驅動電流。期望通過堆疊設備來增加驅動電流。

臺積電領導的團隊將報告制造此類晶體管的集成流程,但優化性能仍有待完成。

TSMC 論文#34.5首次展示 GAA 單層 MoS2 納米片 nFET……是第 68 屆年度 IEDM 的亮點之一。

在論文 #7.4 中,在 EOT 為 1 nm 的單層 MoS2 頂柵 nFET 中接近理想的亞閾值擺動中,臺積電領導的團隊描述了鉿基電介質與 MoS2 的集成,以構建頂柵 nFET 創建可堆疊系統. 亞閾值電壓擺幅小于70mV/dec。這表明當晶體管關閉時泄漏電流較低。

1納米以下制程重大突破!臺積電官宣「鉍」密武器

IBM 剛剛官宣研發2nm芯片不久,臺積電再次發起了挑戰! 臺積電取得1nm以下制程重大突破,不斷地挑戰著物理極限。 近日,臺大與臺積電、美國麻省理工學院合作研究發現二維材料結合「半金屬鉍(Bi)」能達極低電阻,接近量子極限。 這項研究成果由臺大電機系暨光電所教授吳志毅,與臺灣積體電路和MIT研究團隊共同完成,已在國際期刊Nature上發表,有助實現半導體1nm以下制程挑戰。

目前半導體主流制程進展到5nm和3nm節點。 晶片單位面積能容納的電晶體數目,已將逼近半導體主流材料「硅」的物理極限,晶片效能也無法再逐年顯著提升。 近年科學界積極尋找能取代硅的二維材料,挑戰1nm以下的制程,卻苦于無法解決二維材料高電阻及低電流等問題。 臺大、臺積電和MIT自2019年展開了長達1年半的跨國合作,終于找到了這把key。

這個重大突破先由MIT團隊發現在「二維材料」上搭配「半金屬鉍(Bi)」的電極,能大幅降低電阻并提高傳輸電流。 臺積電技術研究部門則將「鉍(Bi)沉積制程」進行優化,最后臺大團隊運用「氦離子束微影系統」將元件通道成功縮小至納米尺寸,終于獲得突破性的研究成果。 吳志毅教授說明,在使用「鉍(Bi)」為「接觸電極」的關鍵結構后,二維材料電晶體的效能,不但與「硅基半導體」相當,又有潛力與目前主流的硅基制程技術相容,有助于未來突破「摩爾定律」極限。

研究成果能替下世代晶片,提供省電、高速等絕佳條件,未來可望投入人工智能、電動車、疾病預測等新興科技應用。

敬請關注電子技術應用2023年2月22日==>>商業航天研討會<<