【1967-1979:大規模集成電路時代】

摩爾定律

時代的車輪繼續滾滾向前。

1965年,時任仙童半導體公司研究開發實驗室主任的戈登·摩爾,應邀為《電子學》雜志35周年專刊寫了一篇觀察評論報告,題目是:《讓集成電路填滿更多的元件》。

開始繪制數據圖表時,摩爾發現了一個驚人的趨勢:在前一個芯片產生后的18-24個月內,會誕生一個新芯片。而這個新芯片的性能(集成電路數量),大約是前一代的兩倍。也就是說,芯片的能力,以固定時間(18-24個月)為周期,在翻倍提升。

摩爾的這個偉大發現,就是著名的摩爾定律。

這一定律目前已經持續了半個多世紀,準確預測了半導體行業的發展趨勢,成為指導計算機處理器制造的黃金準則,也是科技行業奉為圭臬的鐵律。

微處理器

1967年,大規模集成電路(Large Scale Integration,LSI)出現,真正的芯片時代到來了。

1968年7月,羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾從仙童半導體公司辭職,創立了英特爾(Intel)公司。

最開始,英特爾是做半導體存儲器產品的。后來,因為競爭激烈,他們轉向處理器方向。

1971年,英特爾開發出了世界上第一個商用處理器——Intel 4004。這款處理器片內集成了2250個晶體管,能夠處理4bit的數據,每秒運算6萬次,工作頻率為108KHz。

Intel 4004的出現,標志著微處理器時代的開始。1974 年,英特爾又推出了面向個人電腦開發的微處理器——Intel 8080,其性能是4004的20倍。

MITS公司于1974年推出的經典微型電腦Altair 8800,就是基于8080處理器。

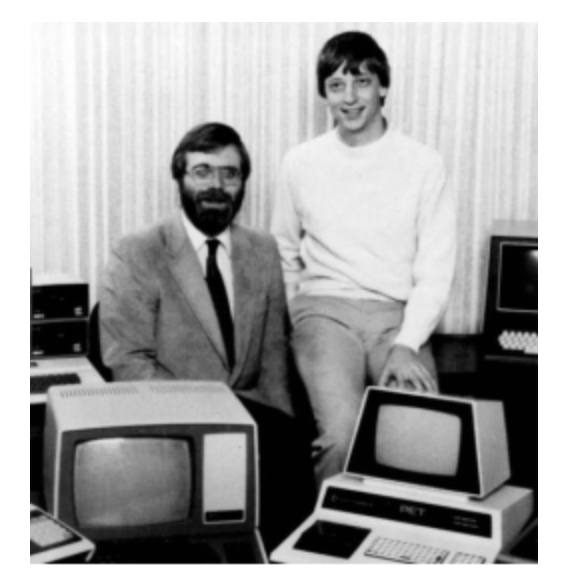

Altair 8800在1975年1月的《大眾電子學》雜志社上發布后,引起了計算機愛好者的廣泛關注。其中,就包括一個哈佛大學的楞青少年,以及他的伙伴。他倆后來一起為Altair 8800設計了Altair BASIC,并創辦了一家名叫Microsoft(微型軟件)的公司。

沒錯,這個楞青的名字叫做比爾·蓋茨,他的伙伴叫保羅·艾倫。

個人電腦

Altair 8800經常被稱為第一臺個人電腦(PC),但實際上,這個稱謂是存在爭議的。

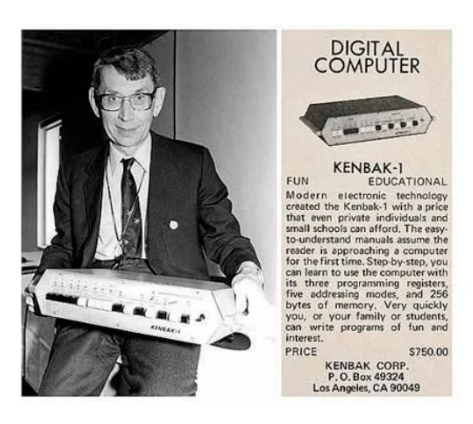

1971年,美國的Kenbak公司發布了Kenbak-1計算機。這臺計算機,被計算機歷史博物館認為是世界上第一臺個人計算機。

Kenbak-1由中小型集成電路組成,沒有使用微處理器。該系統最初售價為750美元,僅制造和銷售了大約40臺。1973年,Kenbak公司倒閉,Kenbak-1停產。

1973 年,法國R2E公司生產了第一臺基于微處理器的商用計算機——Micral。Micral的說明書里,首次提到了“微機(Micro-computer)”。

另一個“第一臺個人電腦”的有力爭奪者,是來自著名的施樂公司帕洛阿圖研究中心(Xerox PARC)的Alto。

1973年,他們推出了Alto(“奧托”)。它是第一臺使用鼠標和圖形用戶界面 (GUI) 的計算機,和我們現在使用的計算機已經很像了。它的很多設計,對喬布斯的蘋果,以及比爾蓋茨的微軟,產生了深遠的影響。

1975年,王安公司(WANG)推出了世界上第一臺具有編輯、檢索功能的文字處理機,初具臺式電腦的雛形。這臺電腦的屏幕能直接顯示文字,鍵盤可以快速修改文稿。

1977年,有三臺個人電腦經典機型推出,分別是Commodore公司的Commodore PET、蘋果公司的APPLE II、Tandy Radio Shack的TRS-80 Model II。

個人電腦的大量涌現,意義極為重大。它標志著計算機產業的商業模式開始發生變化,算力不再僅為少數大型企業服務(大型機),而是開始昂首走向了普通家庭和中小企業。

技術蓄力

個人電腦想要真正發展起來,僅靠處理器是沒用的,還需要存儲、網絡以及軟件技術的配合。

1973年,IBM又發明了Winchester(溫徹斯特)硬盤3340。這塊磁盤使用了密封組件、潤滑主軸和小質量磁頭。工作時,磁頭懸浮在高速轉動的盤片上方,而不與盤片直接接觸。

Winchester 3340是現代硬盤的原型。換句話說,你現在用的電腦磁盤(HDD),架構上和1973年沒有太大區別。

網絡方面,1970年,Internet的雛形ARPAnet基本完成。

1973年5月22日,施樂公司PARC研究中心的羅伯特·梅特卡夫(Robert M. Metcalfe)正式提出了“以太網”的設想,并于11月份設計實現。

1978年,在溫頓·瑟夫(Vinton G. Cerf)、羅伯特.卡恩(Robert E. Kahn)等人的努力下,TCP/IP網絡協議也誕生了。

在軟件產業方面,1970年代的成果同樣令人應接不暇。

1973年,貝爾實驗室的肯·湯普森(Ken Thomson)和丹尼斯.里奇(Dennis Ritchie)正式發表論文,宣告了UNIX操作系統的存在,引起全行業轟動,被視為現代操作系統誕生的標志。

1970年和1972年,Forth編程語言和C語言先后開發完成。

1970年,IBM公司的研究員埃德加·弗蘭克·科德(Edgar Frank Codd),通過一篇名為《大型共享數據庫數據的關系模型》的論文,開啟了關系數據庫時代。

關系數據庫的出現,為后來數據庫應用高速發展奠定了基礎。

1974年,IBM公司圣何塞實驗室發起了IBM System R項目,首次實現了結構化查詢語言(SQL)。

1977年,后來被稱為IT狂人的拉里·埃里森(Larry Ellison)與合作人共同投資了2000美元,成立了SDL公司(后來的Oracle公司)。1979年,他們推出了Oracle數據庫,開啟了商業數據庫的全新時代。

1970年代是非常偉大的,IT產業的真正起步,正是始于這個時期。處理器、存儲、網絡、操作系統、數據庫……全都在飛速發展。

這些從0到1的突破,最終將在1980年代掀起令人驚心動魄的IT狂潮。算力技術的真正轉折,即將到來。