【1990-2000:互聯網時代】

信息化

20世紀90年代,處理器、內存、硬盤等硬件技術的全面升級,加上操作系統、數據庫、應用軟件的大量涌現,使得計算機的能力變得越來越強大。

如果說,80年代的PC,對用戶來說只是嘗鮮。那么,90年代的PC,已經是真正的生產力工具了。

人們不僅用PC來聽音樂、看視頻、玩游戲,還用它來編輯文檔、建立表格、處理數據。除了家庭用戶之外,很多企業也開始購入PC,將它應用于日常工作之中。

在PC的幫助下,人們充分感受到IT算力帶來的生活品質改善,以及生產效率提升。

整個人類社會的信息化進程,開始加速。

互聯網

給信息化又添了一把火的,當然是互聯網。

70年代以太網和TCP/IP等技術的出現,為網絡的普及奠定了基礎。很多單位,都開始建設自己的局域網絡。

局域網之間,也開始互聯,組成更廣域的網絡。80年代,網絡的規模不斷膨脹,最終,覆蓋全球的互聯網(Internet)正式誕生了。

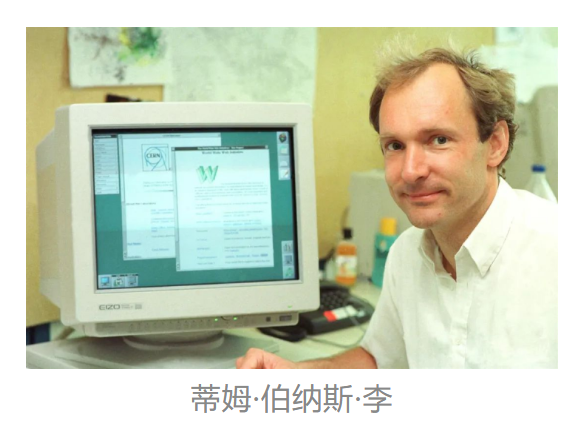

1991年8月6日,英國物理學家蒂姆·伯納斯·李(Tim Berners-Lee),正式提出了World Wide Web,也就是如今我們非常熟悉的www萬維網。

他還提出了HTTP(超文本傳送協議)和HTML(超文本標記語言),設計了第一個網頁瀏覽器,并建立了世界上第一個web網站。

互聯網的出現,更是給人們打開了新世界的大門。互聯網就是一個擁有無限資源的寶庫,各種各樣的網站、論壇,令人眼花繚亂。強大的即時通訊工具,也滿足了人們的通信和社交需求。

互聯網已經超出了技術的范疇。它構建一個線上的虛擬世界,衍生出很多新的商業模式,徹底改變了人類社會。

互聯網的蓬勃發展,催生了很多的互聯網公司。

這些公司購買了大量的服務器,建設了機房,為用戶提供服務。例如郵箱服務、音視頻下載服務、網頁訪問服務等。

所有這些服務,其實也就是算力服務。

云計算

互聯網崛起之后,用戶的急劇增長,以及業務的潮汐化特點(有時候人多,有時候人少),給服務商帶來了很大的壓力。

如何以更低的成本,更靈活地滿足用戶需求,成為眾多企業思考的難題。

90年代中期,就有人提出了“云計算”的設想。

1996年,康柏公司的一群技術主管在討論計算業務的發展時,首次使用了Cloud Computing這個詞。他們認為,商業計算會向Cloud Computing的方向轉移。

進入21世紀后,設想逐漸成為了現實。

2006年,互聯網電商亞馬遜(Amazon)率先推出了兩款重磅產品,分別是S3(Simple Storage Service,簡單存儲服務)和EC2(Elastic Cloud Computer,彈性云計算),從而奠定了自家云計算服務的基石。

另一家在云計算上有所行動的公司,是谷歌(Google)。

這家誕生于1998年的年輕公司,在2003~2006年期間,連續發表了四篇重磅文章,分別關于分布式文件系統(GFS)、并行計算(MapReduce)、數據管理(Big Table)和分布式資源管理(Chubby)。

這些文章不僅奠定了谷歌自家的云計算服務基礎,也為全世界云計算、大數據的發展指明了方向。

2006年,谷歌工程師克里斯托夫·比希利亞第一次向董事長兼CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)提出了“云端計算”的想法。

8月9日,施密特在搜索引擎大會上,正式提出了“云計算(Cloud Computing)”。

很多人將云計算理解為一個超大號的“機房”。這其實并不準確。

云計算的本質,是一個算力資源池。它把零散的物理算力資源變成靈活的虛擬算力資源,配合分布式架構,提供理論上無限的算力服務。

云計算出現之后,物理計算機變成虛擬計算機。云計算所提供的服務,慢慢被籠統歸納為計算服務,也就是算力服務。

算力這個概念,逐漸被公眾所接受。

ARM體系

90年代,2G移動通信普及,讓很多用戶用上了手機。那時候,PDA掌上電腦等設備,也開始流行。

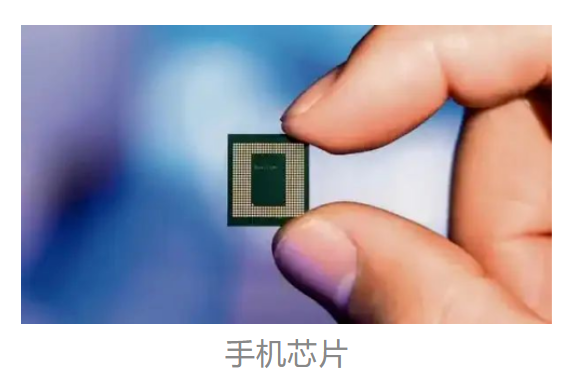

這類小型化移動終端的功能比較簡單,對芯片性能的要求不高,但是非常在意能耗。

這讓一家名叫ARM(Advanced RISC Machines)的公司找到了機會。他們高舉RISC的大旗,專門走低功耗、低成本的道路,剛好迎合了移動終端的芯片需求。

前面提到,英特爾是搞CISC的,在服務器市場干掉了搞RISC的幾個大廠商。當時,他們根本看不上ARM,覺得RISC沒前途。結果,就錯過了這個關鍵的市場機遇。

2008年,喬布斯的蘋果公司推出iPhone,將手機帶入智能時代。

手機、pad等移動終端徹底爆發了,ARM公司和他的ARM架構芯片也大受歡迎,成為移動互聯網時代的最大贏家。

如今,移動終端已經成為用戶的新寵。人們對手機等設備的依賴,也超過了PC。這意味著,在用戶側,移動終端芯片(ARM架構)的重要性和市場規模,超過了PC芯片。

在移動終端芯片市場進行搏殺的,主要是高通、聯發科、三星、華為、紫光展銳等公司。手機市場競爭激烈,手機芯片的新品發布,也是公眾日常關注的焦點。

說到PC芯片。進入21世紀以來,PC芯片仍以x86架構為主。英特爾和AMD,不斷發布新的產品,有來有往,打得不亦樂乎。

以前,英特爾總是喜歡擠牙膏。現在,對手時不時推出極具競爭力的產品,英特爾也是疲于招架。

在服務器芯片上,英特爾的日子也不是很好過。

為了對抗壟斷,以ARM、RISC-V架構為代表的非x86架構強勢崛起,市場份額在不斷更加。算力廠商的多元化趨勢,非常明顯。

智算時代

2010年之后,算力還發生了一個重要的變化,那就是算力需求的多元化。

隨著整個社會從信息化向數字化發展,越來越多的行業都在進行數字化轉型,產生了對算力更為旺盛的需求。

這些需求分為不同類型的場景,除了傳統通用計算之外,以人工智能計算為目的的智算,以及以高性能科學計算為目的的超算,開始強勢崛起。尤其是智算,崛起的速度極快,對AI算力產生了非常大的需求。

傳統CPU的通用算力,無法很好地應對智算和超算需求。于是,以GPU、AI芯片為代表的新型算力,開始成為熱門。像英偉達這樣的“顯卡廠商”,如今市值竟然是英特爾的7倍以上。

關于這一塊的內容,我在另一篇文章(到底什么是算力?)有詳細的介紹。這里就不再贅述了。

除了算力類別的細化之外,算力的服務架構也有演變。

5G以及光通信的發展,構建了強大的網絡,給算力的“流動”創造了條件。

如今,算力不再只待在云端,而是可以下沉到邊緣,產生了“云計算-邊(邊緣計算)-端計算”的三層架構。

運營商還提出了算力網絡,想要實現算力的全面泛在化。這也在剛才那篇文章中有所提及。

【結語】

人類的算力發展歷程,堪稱一部波瀾壯闊的科技史詩。

從人工計算到機械計算,再到電子計算,經過了數千年的漫長摸索。

電子計算機的出現,是一個重要的里程碑。在那之后,人類進入了信息時代,算力的性能和規模以前所未有的速度增長,并最終將我們引入了數字時代和智能時代。

數字革命的浪潮,席卷了我們生活的每一個角落。整個人類社會,在算力的驅動下,發生了翻天覆地的變革。

未來,數字化和智能化還將繼續向前推進。我們對算力的需求,還在瘋狂增長。

在摩爾定律逐漸走向瓶頸的前提下,我們該如何實現算力的倍增?以量子計算為代表的新型算力,是否會全面崛起?

就讓時間來告訴我們答案吧!