信仰支撐?

924行情以來,A股半導體累計大漲超60%,成為滬深京三市絕對的明星板塊。其中,寒武紀短短2個月暴漲超150%,市值突破2200億元,不斷刷新歷史新高。

新高后,寒武紀PB高達43倍,遠超申萬半導體指數均值的4.65倍,位列159家A股半導體公司之首。

資本市場火熱背后,寒武紀的業績如何?2024年前三季度,寒武紀營收1.85億元,歸母凈利潤虧損7.24億元。是什么力量在支撐著寒武紀的2200億市值?

本文持有以下觀點:

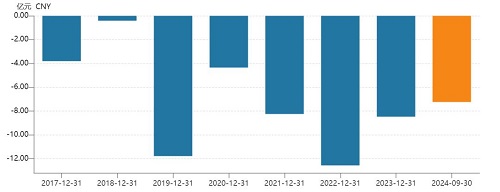

1、寒武紀現實基本面羸弱,營收增長有停滯跡象,歸母凈利潤則從2017年以來累計虧損高達56.9億元。

2、資本市場對寒武紀云端產品線(AI芯片)給予極高期待,但未來能否突圍具有很大不確定性。一方面,因“實體清單”沖擊供應鏈和收入,可能導致其錯失AI爆發黃金期。另一方面,AI芯片與服務器綁定,公司沒有建立起下游服務器生態圈,增加了出貨難度。

3、寒武紀高估值主要與資金瘋炒AI資本故事相關,屬于交易層面的驅動,而不是基本面。兩者脫節,存在股價動蕩之風險。

基本面不容樂觀

2021-2023年,寒武紀營收分別為7.21億元、7.29億元、7.09億元,停滯不前的趨勢較為明顯。

公司歸母凈利潤表現更為糟糕。自從2017年披露財務數據以來,累計虧損金額高達56.9億元,沒有任何一個季度錄得過正利潤表現。

(寒武紀歸母凈利潤歷年表現,來源:Wind)

盈利能力方面,截止三季度末,寒武紀銷售毛利率為55.23%,較2023年末大幅下滑13.93個百分點,凈利率則持續錄得負值。

寒武紀持續糟糕的利潤與盈利能力表現,與大規模研發支出密不可分。2020-2022年,公司不計成本瘋狂進行芯片研發,研發費用分別為7.68億元、11.36億元、15.23億元。

不過,研發高增狀態轉折點出現在2022年12月——美國將寒武紀納入“實體清單”,無法從美國公司采購設備、軟件和其他技術。這對寒武紀供應鏈以及收入構成不小沖擊。

在此之后,寒武紀進行戰略收縮,研發支出開始掉頭銳減。2023年,公司研發費用為11.18億元,同比下滑26.6%。同年,研發人數為752人,較2022年減少38%。期間,旗下專注智能駕駛芯片研發的行歌科技陸續被爆裁員。今年前三季度,寒武紀研發費用為6.59億元,較去年同期繼續下滑8%。

但是研發費用的收縮也并非是好事。

面對AI芯片的機遇,寒武紀需要加大力度研發,誕生競爭力強大的新品,未來帶來高額利潤。其前瞻性指標便是研發投入持續加大,而如今持續下行,也反應了公司經營壓力與現金流的緊迫。

要知道,2017年以來,寒武紀經營性現金流持續凈流出。今年前三季度,更是大幅凈流出超18億元,超越過去任意一年,給資金鏈帶來越來越大的壓力。

整體看,寒武紀現實基本面表現羸弱。不過,市場并不十分在意,反而對未來業績成長性給予了極高期待。

AI芯片的大餅,不一定能兌現

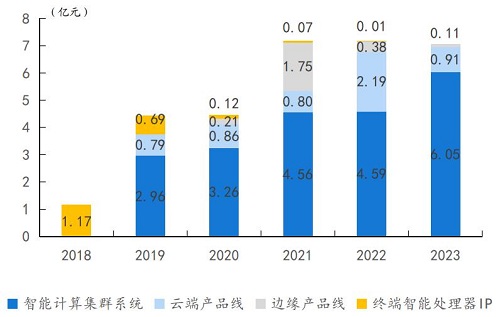

過去幾年,寒武紀收入結構變化頗大。2017-2018年,營收占比99%的業務為終端智能處理器IP,依靠旗下1A、IH處理器搭載上海思麒麟970、980芯片而獲得收入。不過,2019年華為不再使用寒武紀處理器,這塊業務也基本歸零。

(寒武紀歷年營收結構,來源:國海證券)

此外,寒武紀邊緣產品線也曾有過不錯表現。該業務主要是基于思元220芯片邊緣智能加速卡。2021年推出時,獲得一些訂單,當年營收1.75億元。后面兩年卻加速萎縮,到2023年該業務收入僅0.11億元。

當前,寒武紀“扛把子”業務為智能計算集群系統,主要是基于云端產品線產品,結合自研基礎系統軟件平臺,再集成其他終端設備形成云計算和數據中心方案。該業務下游客戶主要為地方政府的一些算力基礎設施。

該業務放量不算強勁,收入從2019年的2.96億元增長至2023年的6億元。值得注意的是,下游客戶需求不是線性遞增,而是一年換一批項目。在2023年行業景氣度如此之高的大背景下,寒武紀拿下的項目較少,收入絕對值偏低。

對于資本市場而言,最為看重的是能夠用在AI場景的云端產品線——主要包括云端訓練(包括思元290)、云端推理(包括思元100、思元270及思元370)等AI芯片。

這些AI芯片按理講應該會明顯受益于2023年以來全球人工智能需求的大爆發。然而,寒武紀沒有吃到這波紅利,2023年云端產品線收入反而銳減近60%至0.9億元。主要原因在于2022年底受到美國制裁,供應鏈受到沖擊,只能優先服務一些大客戶。

展望未來,寒武紀云端產品線業務能不能做起來,其實面臨巨大不確定性。

其一,寒武紀有可能會錯過AI爆發黃金期的增長紅利。

如今,大模型市場格局逐漸清晰,頭部包括百度智能云、商湯科技、百川智能等,不少中小廠商其實已經被迫放棄對于AI模型訓練的投資。

其二,寒武紀還沒有建立起龐大的下游服務器生態圈,未來即便有重磅產品問世,想要順利出貨可能也沒有那么容易。

當前,國內服務器市場逐步將完成“跑馬圈地”,主要分為以下幾大派系。第一,華為自己做服務器,占有一定市場份額,且有自己的AI芯片昇騰910;第二,浪潮、紫光系,主要采購英偉達相關AI芯片;第三,中科曙光通用服務器出貨量較大,AI服務器出貨量偏小,但子公司海光信息自主研發AI芯片,實力較強,可以完成閉環。

寒武紀則沒有建立起屬于自己的生態圈,在未來激烈的市場競爭中恐將處于不利局面。

少看故事,多跟蹤業務

在一些投資者看來,資本市場給予寒武紀如此之高的估值水平,不在于最近幾年基本面發生了多大向好變化,而主要是源于交易層面驅動。

2020年7月上市后,寒武紀股價伴隨基本面走弱持續下跌,一直到2023年1月初,最大跌幅高達80%。之后,ChatGPT爆火席卷全球,多國股市AI板塊均迎來了大牛行情。

美股市場中,英偉達成為市場絕對明星,股價上漲超10倍。這一狂熱盛景,帶動A股AI板塊大爆發。

而寒武紀又是AI板塊辨識度很高的一家龍頭,且AI業務的進展在中短期內無法證偽市場,股價因此一飛沖天,在去年4月一度突破270元,在短短3個多月時間內大漲近400%。

亢奮情緒過后,寒武紀股價又大幅下跌超60%。今年初,A股大市回暖,疊加美股AI行情在震蕩數月之后再度暴漲,寒武紀的超級行情卷土重來。

9月24日以后,A股大盤市場迎來整體性估值修復,以AI為首的計算機板塊領漲大市,寒武紀股價再度翻倍,直到如今還在不斷刷新歷史記錄。

在市場情緒亢奮大背景下,同行業績的爆發,也讓投資人對寒武紀有了更多期待。比如,國內算力芯片頭部海光信息,歸母凈利潤從2021年的3.27億元大幅上升至2024年前三季度的15.26億元。當然,更加不用說英偉達放量暴增的業績了。

同行持續兌現業績,也激發了市場對寒武紀未來業績的想象空間。

是騾子是馬,總要拉出來遛遛。僅從目前看,寒武紀所面臨的處境不易。一方面,“實體清單”對供應鏈以及收入的沖擊持續存在。另一方面,AI相關芯片業務沒有放量,沒有建立起良性生態圈,有可能錯失AI黃金發展期,也增加了AI業務無法實現突圍的概率。

總而言之,寒武紀股價大幅暴漲,與現實基本面關系不大,主要與資金瘋炒AI資本故事有莫大關聯。但基本面與交易面的脫節,可能也為未來股價動蕩埋下了隱患,需警惕相關風險。