4 月 28 日消息,麻省理工學院材料科學與工程系團隊研發出了一種可生長并剝離的超薄電子 "皮膚" 技術,有望為新型電子設備鋪平道路,例如可穿戴設備、柔性電子及緊湊型紅外成像裝置。

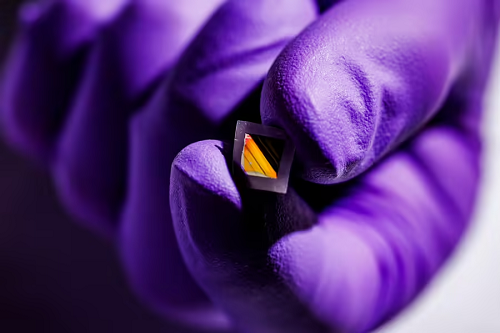

作為演示,科研人員基于該方法制作出了一種厚度僅 10 納米的熱電薄膜,并證明該薄膜對遠紅外光譜中的熱量和輻射具有高度敏感性,有望應用于夜視眼鏡和霧天自動駕駛感知領域。

這項新技術不僅適用于熱釋電材料,研究人員還計劃將該方法應用于制造其他超薄、高性能半導體薄膜。熱釋電材料是一種對溫度變化敏感的材料,能產生電流。這種材料越薄,其對細微溫度變化的感知能力就越強。

科研人員發現,一種名為 PMN-PT 的熱釋電材料可以直接在單晶基底上生長并輕松剝離,無需中間層輔助。這是因為鉛原子在熱釋電薄膜的化學結構中有序排列,具有較大的電子親和力,阻止了載流子與其他材料連接,從而使得整個材料可以完好無損地剝離。

基于此發現,團隊制作了一個由 100 個超薄熱敏像素組成的陣列,每個像素面積約為 60 平方微米。這些像素對遠紅外光譜的變化高度敏感,其性能甚至超越了現有的夜視設備。

這表明,這種超薄熱釋電薄膜可以集成到小型、輕便的設備中,滿足不同紅外波段的各種應用需求,例如提高自動駕駛汽車在低可見度條件下的視覺能力,或作為氣體傳感器進行實時環境污染監測等。

其研究成果已于當地時間 4 月 23 日發表于《自然》雜志,論文地址如下:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08874-7

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:[email protected]。