摘要:隨著車輛中電子組件的增多和車內環境日益復雜,汽車廠商對組件測試的要求也越來越高。本文旨在通過介紹汽車電子組件EMI抗擾性測試的各種方法,并概括了各種方法的優缺點,幫助測試工程師正確選擇最佳的測試方法。

引言

一直以來,電磁干擾(EMI)效應是現代電子控制系統中備受關注的一個問題。尤其在當天的汽車產業中,車輛采用了一系列的車載電子模塊,例如引擎管理模塊、ABS系統、電子動力方向盤功能模塊、車載娛樂系統和熱控制模塊。

同時,車輛所處的電磁環境也更加復雜。車載電子組件必須與車載射頻發射機共存,這些發射機部分安裝和設置得比較恰當,比如在救護車中,有些卻并非如此,例如一些出廠后安裝的CB發射器和車載行動電話。此外,車輛還可能進入一些由于外部發射機產生的強電磁場區域,強度每米可達幾十甚至幾百伏特。在多年前汽車業就已意識到這些問題,所有著名廠商也都已采取一定措施,透過制定汽車測試標準和立法要求,力圖減少電磁干擾的影響。因此,今天的車輛對這種干擾都具備了較強的抵抗能力。但由于EMI對車載模塊的性能影響非常大,繼續對其保持警惕是有必要的。

車輛及其組件的測試是個高度專業的領域,一直以來是由廠商自己完成。在有些國家,許多車輛廠商會共同資助那些專業的測試實驗室。隨著車輛中使用的電子組件日益增多,汽車廠商將組件外包的趨勢也日趨明顯,因此,EMC測試開始逐漸變成組件廠商的責任。

在諸如ISO 11452(國際標準組織)和SAE J1113(汽車工程師協會)等汽車組件抗擾性測試國際標準的子章節中,都描述了頻率存在重疊的多種不同測試方法和測試等級。汽車組件測試在沒有任何更高的立法要求時,車輛廠商們就可以獨自在這些通用標準的基礎上制定其測試要求。

即當某汽車廠商想為其組件供貨商制定組件等級的測試要求時,他可以從包含測試方法、測試頻率范圍和測試等級的清單上選擇合適的款項來構成他自己的測試標準。這樣,一個為多家汽車廠商提供子組件的廠家就有可能必須根據不同的標準,采用不同的方法,在同一個頻率范圍內測試同樣的組件。

組件廠商可以采用一系列針對ISO 11452和SAE J1113中包含的RF測試規格而設計汽車組件測試系統來幫助完成工作,以滿足客戶的測試需求。這些測試系統主要有自含(self-contained)系統,遵循所有標準中規定的最高等級測試規格。采用這樣的系統之后,組件廠商在對多個標準進行測試時,用到的許多測試儀器都是相同的,因而能節省大量資金。以下我們將討論幾種RF測試方法和汽車廠商測試需求中所規定的一些測試參數,并探討組件廠商如何才能根據不同客戶的測試需求搭建一個測試系統,達到只測試客戶需要的目的。

1. RF測試方法

要想測試一個汽車組件的RF抗擾性,必須透過一種與車內干擾出現方式相當的方式向其施加RF干擾。這就導入了第一個變量。汽車可能會暴露在一個外場中,或可能攜帶具有會產生干擾信號的發射機和天線,無論如何,干擾場都可以直接作用于組件所處的位置。例如,當該組件安裝在開放式區域,比如,儀表盤上或附近,它所產生的干擾就比當它被安裝在車輛底盤附近或是在引擎箱內這樣的屏蔽區時造成的危害要大得多。

另一方面,為了供電和信號連接的需要,所有電子模塊都連到車輛的配線系統。而配線裝置相當于一個有效的天線,能夠與RF干擾耦合,因此,不論組件安裝在什么地方,RF電流都可能透過其接插件傳導到組件中。我們通常采用的測試方法有兩組:輻射干擾測試和傳導干擾測試。

1.1 輻射干擾測試

所有的輻射測試法都向被測裝置施加一個強度得到校準的RF場,這樣,就能將RF電流和電壓導入裝置的內部結構,然后這些RF電流和電壓又會出現在主動組件的感應節點上,因而在電子線路中造成干擾。不同方法在施加RF場的方式上有所不同。

1.1.1暗室中的輻射天線測量法

最簡單明了的產生RF場的方法就是向一個天線灌入能量,并將其指向被測設備(EUT)。天線能夠將RF能量轉化為一個輻射場,并使其充滿測試區域。由于需要在很寬的頻譜范圍內產生高電平的RF信號,測試應該在一個屏蔽室中進行,避免與附近的其它合法無線電用戶相互干擾。但這會出現墻壁的反射,從而改變室內的場分布。為解決這一問題,需要對屏蔽室的表面進行處理,創造一個‘吸波室(absorber lined chamber)’環境,這又會大大增加測試設備的成本。測試使用的天線在被測頻率范圍內應該具有較寬的頻率響應。車輛測試中的測試頻率可能從10kHz到18GHz,因此需要許多種不同的類型的天線。圖1是一種典型輻射裝置。

|

|

圖1 輻射干擾測試裝置 |

加在EUT上的場分布也要盡可能均勻,并且具有良好控制。測試時的場可能會影響屏蔽室的規格,因此天線不能離EUT太近,方向性也不能太強,避免產生的場只集中于EUT的某一個區域。天線和EUT距離過近還會導致二者互感增大,進而影響了天線上所加信號的控制難度。被測對象的尺寸越大,這一要求就越難滿足。另外,根據公式P=(E*r)2/30W(當天線具備單元增益時),天線離EUT越遠,達到某個場強時需要的功率就越大。

注意,該公式給出的是場強和距離的平方率關系,即當某個特定距離上的場強從10V/m增大到20V/m時,需要的功率是原來的4倍,或者說當場強從10V/m增大到20V/m時,在特定功率下,距離只有原來的四分之一。EUT位置處的場強透過一個各向同性的寬頻場感應器來測量,各向同性是為了保證感應器對方向不感應,而寬頻則是確保它在不同頻率下均能得到正確的測量值。

1.1.2 TEM單元法

根據ISO 11452-3和SAE J1113/24中的規定,橫電磁波(TEM)單元只是一段傳輸線,在其一端饋入一定的RF功率,并在另一端接一個負載阻抗。隨著電磁波在傳輸線中的傳播,導體間就建立起一個電磁場。TEM描述的是在這類單元的作用區域內產生的占主導地位的電磁場。當傳輸線長度給定時,在一定的區域內,場強均勻,且易測量或運算。EUT就放置在作用區域內。

TEM單元一般以箱體形式存在,里面有一個隔離面,所以箱體的墻面作為傳輸線的一端,隔離面(或稱隔膜,septum)作為另一端。TEM單元的幾何構造對傳輸線的特性阻抗有決定性的影響。因為箱體是封閉的(除了很小的泄漏以外),單元外沒有電磁場,因此這種單元可以不加外屏蔽應用于任何環境。

TEM單元的主要缺點是其存在頻率上限,這一上限頻率與其實體尺寸成反比(見表1)。當頻率高于此上限時,其內部電磁場的結構中開始出現高次模,場的均勻性,尤其是確切尺寸決定的諧振頻率處的場均勻性,也開始變差。TEM單元能夠測量的最大EUT尺寸受其內部可用的場強均勻區域體積的限制,因此最大EUT尺寸和該單元可測的最高頻率之間有著直接關系。TEM單元的最低測量頻率可到DC,這也是它與輻射天線測量法的不同之處。

|

|

表1 TEM單元法的頻率上限 |

1.1.3 帶狀線法和三平面法

這兩種方法與TEM單元法有本質的區別。TEM單元法是一個封閉型測量方法,而帶狀線法和三平面法所采用的測試裝置則是開放式傳輸線。也就是說,在采用這兩種方法時,最大場雖然位于平面之間,但仍有能量輻射到外部,因此必須在一間屏蔽室內進行測試。ISO 11452-5和SAE J1113/23中都對帶狀線測試有所描述,而三平面測試只在SAE J1113/25中提到。

在帶狀線測試中,被測組件模塊只暴露連接它與相關設備的電纜裝置,并不暴露在平面間的最大場強。帶狀線平面作為傳輸線的源導體,其下放置1.5m長的電纜裝置,測試的參考地平面則作為另一端導體。帶狀線產生的場會在電纜裝置中感應出縱向電流,然后進入EUT耦合。因此,帶狀線測試幾乎算是輻射場測試和傳導測試這兩種方法的混合。

三平面測試裝置中,一個主動內導體夾在兩個外平面中間,產生可通過運算得到的阻抗。被測模塊放置于一個外平面和中心導體之間,中心導體的另一面是置空。由于整個測試的結構是對稱的,因此可在這一面與EUT呈鏡像位置的地方放置一個場強探針。

和TEM單元測試一樣,帶狀線測試和三平面測試裝置均有一個受其尺寸限制的頻率上限。在等于或高于由該尺寸決定的諧振頻率時,就會產生不受控制的電磁場高次模。這三種方法相對于輻射天線法的優勢就在于,采用這三種方法時,只需要適當的功率就能夠產生比輻射天線法大得多的場強,因為場強等于導體平面之間的電壓除以它們之間的距離。

1.2 傳導干擾測試

第二類測試方法叫做傳導干擾測試,是直接將RF干擾施加在電纜裝置中,取代了在被測模塊放置之處施加電磁場。隨著RF電流在電路結構(例如一塊印刷電路板PCB)中傳輸,組件模塊與外部裝置的連接處就會產生一個電流,在電子線路中造成干擾。盡管這種方法與輻射場測試法得出的結果類似,但二者之間沒有任何等同之處,因此這兩種方法常用于進行完整測試,有時兩種測試的頻率范圍還有重疊。

傳導干擾測試最常采用的兩種耦合方法,一是需要注入一個可控制其大小的干擾電流的電流注入法(bulk current injection,BCI),二是注入一個可控制其大小的功率的直接注入法。

1.2.1 電流注入法(BCI)

采用BCI法時,將一個電流注入探針放在連接被測件的電纜裝置之上,然后向該探針加入RF干擾。此時,探針作為第一電流變換器,而電纜裝置作為第二電流變換器,因此,RF電流先在電纜裝置中以共模方式流過,即電流在裝置的所有導體上以同樣的方式流通,然后再進入EUT的連接端口。

真正流過的電流由電流注入處裝置的共模阻抗決定,在低頻的情況下,這幾乎完全由EUT和電纜裝置另一端所連接的相關設備對地的阻抗決定。一旦電纜長度達到四分之一波長,阻抗的變化就十分重要,并且會降低測試的可重復性。

|

|

|

圖2 電流注入法測試裝置 |

電流注入探針會帶來損耗,因而需要較大的驅動能力才能在EUT上設立起合理的干擾源。盡管如此,BCI法還是有一個很大的優點,那就是其非侵入性,因為探針可以簡單地夾在任何直徑不超過其最大可接受直徑的電纜上,而不需進行任何直接的電纜導體連接,也不會影響電纜所連接的工作電路。

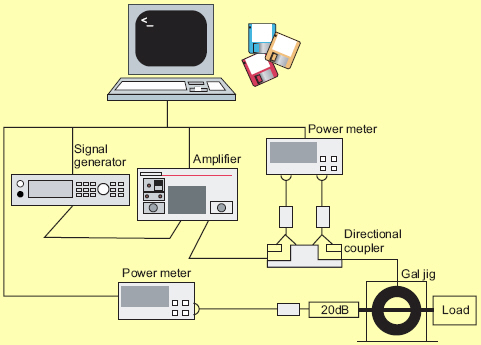

1.2.2 直接注入法

BCI法對驅動能力要求過高,而且在測試過程中與相關設備的隔離也不好,直接注入法的目的就是克服BCI法的這兩個缺點。具體做法是將測試設備直接連接到EUT電纜上,透過一個寬頻人工網絡(Broadband Artificial Network,BAN)將RF功率注入EUT電纜,而不干擾EUT與其感應器和負載的接口(見圖3)。

|

|

圖3 干擾直接注入法測試裝置 |

該BAN在測試頻率范圍內RF阻抗可以控制。BAN在流向輔助設備的方向至少能夠提供500W的阻塞阻抗。干擾信號通過一個隔直電容器,直接耦合到被測線上。該方法在ISO 11452-7和SAE J1113/3中都有描述。

2. EMI測試的測試參數

在車輛組件的EMI測試中,根據不同車輛廠商所提出的不同要求,除了導入干擾信號的基本方法有所不同以外,還有許多參數也會有所不同。但不論RF干擾怎樣產生,這些參數都是相關的。

2.1頻率范圍

受測試方法本身及其所用變換器(transducer)的限制,上述的任一種方法都只適用于一個已定的頻率范圍。表2列出了本文中討論的各種方法在相應標準中公布的適用頻率范圍。

|

|

表2 不同測試方法在不同標準中的適用頻率范圍 |

測試過程中,通常需要使測試信號在整個頻率范圍內掃描變化或步進變化,測試的速度是很重要,因為EUT必須對每個測試頻率都有相應的反映。測試的最小滯留時間一般為2秒,如果EUT的時間常數較大,滯留時間可能更長。如果采用軟件控制的測試信號發生器,那通常是采用步進方式,而不是掃描過整個頻率范圍,因此還要定義頻率步進的步長。滯留時間和頻率步長二者共同決定了執行單次掃描所需花費的時間,因而也決定了整個測試所需的時間。

2.2幅度控制

不論采用哪種測試方法,對施加在EUT上的測試信號幅度都必須小心控制。幅度控制的方法按照原理不同通常可分為兩類,一類叫閉環控制法,一類叫開環控制法。在帶狀線測試和TEM單元測試時,可以通過已知的凈輸入功率和傳輸線的參數來運算得到施加的場。除了這兩種方法以外,都需要利用閉環法來實現幅度控制。在輻射干擾測試中,干擾信號的單位采用伏特/米(volts/meter),在電流注入測試中,單位采用微安(milliamps),在直接功率注入測試中,單位采用瓦特(watts)。

2.3閉環法

采用閉環控制法時,一個場強儀或電流監控探針一直監測著施加在EUT上的激勵,據此將功率調整到目標值。該方法有一個弊端,在微波暗室中進行輻射干擾測試時這一問題尤其明顯。那就是EUT的介入打亂了干擾激勵的電磁場,從而找不到一個能夠正確反映出得到的場強,并對所有類型EUT普遍適用的位置來放置場強儀。當測試頻率使得EUT尺寸與波長可以相比擬時,在某些位置上場的分布可能會出現大幅下降。如果場強儀剛好放置在這一位置上,那么據此場強儀的讀數來維持需要的電磁場強度時,勢必會在EUT附近的位置上造成嚴重的過測(over-testing)。

BCI測試中也存在類似問題,當EUT的共模輸入阻抗與測試信號諧振時,要維持需要的電流就會造成過測(over-testing)。實際上,在這樣的環境下,許多時候放大器都無法提供維持規定電平所需的功率,而一旦放大器過載,還會造成更多的測試問題。

2.4開環法

采用開環法(也叫做置換法)就能避開上述問題。采用開環法時,首先將一個既定強度的信號送入測試設備進行校準設置。在每個頻率上,放大器的輸出功率都受一個輔助功率計的監控,當放大器輸出電平達到目標值時,對其進行記錄。最后,在真實測試時,再將這個預校準的功率記錄進行的重放。總的來說,由于對施加在EUT上的場或電流(volts per meter或milliamps)的測量并不在測試的要求內,因此開環法并不測量它們,只是對其進行監控,以確認系統工作正常。但由于上節所談到的原因,我們也不可能看到真正正確的測量值。

在輻射干擾測試中,校準設置過程要求在EUT于微波暗室中將一臺場強儀放置在一準確位置上。而在傳導干擾測試中,校準設備是一個具有特定阻抗值的負載,我們在其兩端測量輸出功率或電流。

開環法所用到的功率參數包括凈功率,或者輸入變換器的前向功率和變換器反射回來的反向功率之差。假設在沒有其它重大損耗時,這個差值就等于實際送入EUT的功率。因此,在采用定向耦合器時,必須在每個頻率上測量兩個功率。這時,可以利用一臺功率計分別對耦合器的前向輸出和反向輸出順序測量,也可以利用兩臺功率計同時測量。

凈功率用于說明變換器的電壓駐波比(VSWR),當導入EUT時VSWR會發生變化。但當EUT與測試裝置匹配時,要保持凈功率所需的前向功率相對于校準所需的功率可能有較大變化。為避免過測,保持所需凈功率而增大的前向功率不能超過2dB,即使2dB還不能滿足要求,也不應繼續增大,而只能將此記錄在測試報告中。

2.5調制頻率和調制深度

所有的RF抗擾性測試都需要在每個頻率上對EUT施加CW(未調連續波)和已調AM信號,而EUT的響應通常更易受被調干擾影響。一般情況下,測試標準中所規定的調變信號都是調制深度為80%,頻率為1kHz的正弦波。但也有個別的車輛廠商可能會有不同的要求。定義調制參數的目的是為AM和CW測試規定一個恒定的峰值電平。這一點與商用(IEC 61000-4系列)RF抗擾性測試不同。在商用RF抗擾性測試中,調制信號的峰值功率比未調信號高5.3dB。而在峰值電平恒定的測試中調制深度為80%的已調信號功率只有未調信號功率的0.407倍。

ISO 11452中清楚地定義了這種信號的施加過程:

1.在每一頻率上,線性或對數增大信號強度直到信號強度達到測試要求(對開環法指凈功率滿足要求,對閉環法則指測試信號的電平滿足要求),根據+2dB標準監測前向功率;

2.按要求施加已調信號,并使測試信號保持時間等于EUT最小響應時間;

3.在進行下一個頻率的測試前,應緩慢降低測試信號強度。

2.6監測EUT

在施加干擾信號時,必須監測EUT的響應,并與其應達到的性能標準進行比較,以確定被測件是否通過測試。由于每個EUT有不同的功能和滿足的性能標準也不相同,因此在此不可能對這些監控方法進行概括。但如果測試軟件能夠自動完成部份或全部監測工作,那么整個測試就會更簡單、更可靠。在這過程中可能只需簡單地測量和記錄每個頻率點上的輸出電壓,也可能涉及一些能夠在測試發現錯誤時給出標記的特殊EUT軟件。

2.7報告測試結果

在測試完成,EUT的響應也觀測完畢后,測試工程師的工作還只完成了一半。工程師們還必須按照車輛廠商所規定的格式制作測試報告。一個組件廠商可能為多個車輛廠商提供產品,因此對同一組測試結果,組件廠商可能需要提交多種格式的測試報告。

有些軟件包中包含可選的報告生成模塊,能夠為不同的車輛廠商定制的各自標準報告模板。所有測試實驗室的經理都清楚為為客戶提供測試報告是一項最困難的任務,盡管大家都很享受測試過程,卻很少有人喜歡撰寫測試報告。有了自動報告生成軟件模塊,不但測試工程師們免去了負責撰寫測試報告的苦差,同時也能更快實現滿足客戶的要求。

雖然汽車產業中的組件EMC測試中含有許多可變參數,但仍可以高效地完成針對不同車輛廠商的覆蓋很寬頻率范圍的測試。